見出し

一流の知識人との交流を重ねた

そんな多くの業績を残してきた梧陵ですが、彼は幕末の時代に、我々が日本史の授業で習ってきた誰もが知る歴史上の人物とも交流を重ねていました。その中で代表的な方を挙げるとすると、勝海舟や福沢諭吉!!

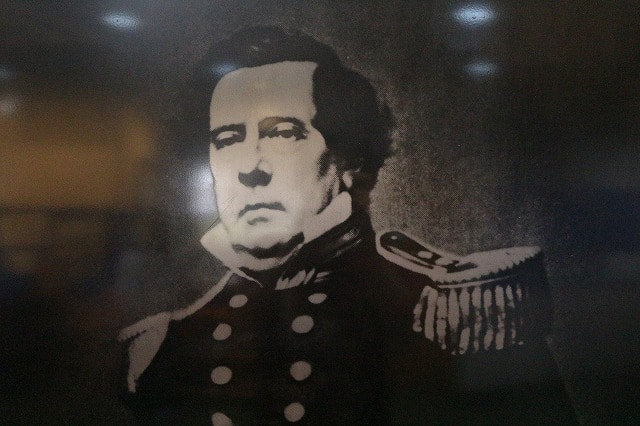

生涯の友、勝海舟との出会い

勝海舟と言えば、歴史に関心がない方でも一度は聞いたことがある名前ではないかと思います。咸臨丸(かんりんまる)による日本人初の太平洋渡航と日米交渉の成果、さらには戊辰戦争に際しての、西郷との交渉で、江戸城と民衆を戦火から救ったことなど、多くの功績を残した人物でした。

そんな海舟と梧陵は生涯にわたって親交を深める関係になったのです。

梧陵が31歳のとき、28歳の勝海舟はまだ世に認められてはおらず、本屋に通っては国内外の知識を得ていました。梧陵は、貧困ながらも見識豊かな海舟にただならぬ魅力を感じていました。

そんな梧陵と海舟が出会うきっかけになったのが、函館の商人である渋田利右衛門(しぶた・りえもん)でした。

渋田利右衛門が、日本橋の本屋「嘉七の店」で勝海舟に出会い、その時、海舟は貧しく渋田が海舟に対して書籍購入の資金援助をしていました。しかし、その後に渋田は亡くなりますが、その前に渋田は海舟に対して、自分が亡くなった後に海舟に資金援助する人をあらかじめ紹介していたのです。

そして、そのうちの一人が濱口梧陵だったのです。梧陵は洋学の研究に熱中していた海舟には欠かせない、高価な洋書類の購入などを支援しました。

スポンサーリンク

福沢諭吉との出会い

国づくりを人づくりに託していた梧陵は、時代の先覚者、そして慶応義塾大学創設者でもある福沢諭吉と交友を結ぶことを強く望んでいました。福沢諭吉との出会いは、その後の梧陵の人材育成・学問発展への貢献に大きな契機となっています。

二人が初めて顔を合わせたのは、梧陵49歳、諭吉34歳の1868(明治元)年のことでした。紹介役を務めたのは、慶応義塾大学医学部の初代校長を務め、東京慈恵会医科大学の創設者の一人である松山棟庵(まつやま・とうあん)でした。

梧陵は、「共立学舎」という洋学校設立を計画し、諭吉を引き込んで学制と藩政の改革を一気に進めようとしたのです。が、諭吉召喚作戦は失敗に終わります。

何度も幕府への出仕を断りながら、和歌山藩の要請を受けるわけにはいかないなどの理由を挙げていたそうです。

スポンサーリンク

ペリー来航!攘夷論から開国論者へ!

日本に開国を迫るべくペリーが浦賀に姿を現したのは1853(嘉永6)年のとき。このとき、梧陵は33歳。三宅艮斎だけでなく、緒方洪庵、佐久間象山、さらには勝海舟など一級の知識人から内外の豊富な知識は蓄えてはいたものの、ペリー来航が大きな決め手になったのか、梧陵は開国論者へとなったのです。

もともと梧陵は攘夷論、つまり外国との通史反対や外国を撃退して鎖国を通そうとする排外思想だったそうですが、アヘン戦争に敗れてイギリスに主権を奪われた清国の二の舞になることを考えたのか、ペリー来航の時期に開国論へと傾いていったのです。

「よく考え、キッパリと決めて実行にうつす」というのが梧陵の性格。開国論へと傾いた梧陵は、海外の事情や国政情勢に通じ、高い見識を持っていましたが、それらは三宅良斎や福沢諭吉らの外国通から知り得た、いわば間接的な知識でした。

しかし、梧陵はそれに満足せず、直接この目で欧米諸国を見たい、確かめたいとの最後のチャンスを求めました。

そこで、家業であるヤマサ醤油の経営を八代目儀兵衛に譲り、愛する故郷の行く末を見届けたのち、梧陵は若いころより胸に抱いてきた「広く世界を見分し、知識を得たい」という夢を実現させようとしました。

ただ、この時代は今のように簡単に外国に行ける時ではなかったわけです。まだこの時は鎖国という幕府の基本路線の壁は厚く、渡航の扉は開かれそうにありませんでした。

海外へ出たい、そして世界の実情をこの目で見てみたい。それは若い知識人に共通する止めがたい衝動でした。それにしびれを切らしたのが吉田松陰。彼は、ペリー艦隊への密航を企てたが失敗し、入獄する結果を招きました。

ただし、梧陵は松陰のような非合法のルートではなく、幕府の公的ルートを選ぶことにあったのです。

その後、梧陵の心の友である勝海舟は、1860(万延元)年、海舟は咸臨丸艦長として米国渡航に出発する直前、願いを同じくする梧陵に出会い同行を進めたのです。しかし、この時は梧陵自身の事情があったようで同行は断念。

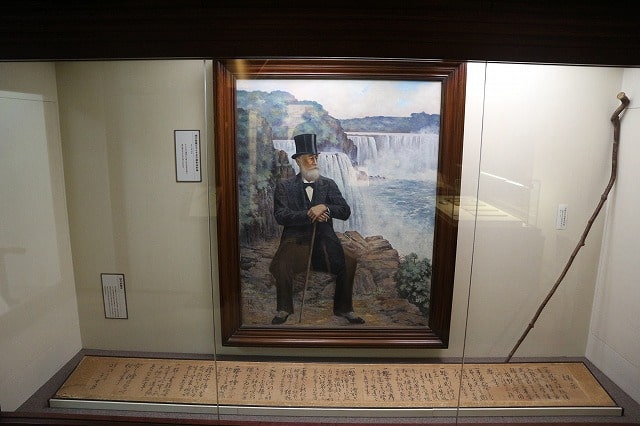

そんな中、最終的には1884年(明治17)年5月末に、梧陵を載せたシティオブトーキョー号は横浜を出発し、ついに梧陵は長年の夢である外遊に出かけたのです。

しかし、暮れから翌春にかけて、重い病のため床に就き、1885(明治18)年4月21日に帰らぬ人となりました。享年65歳。遺体は、諭吉や海舟の計らいによって横浜で会葬され、その後故郷へと帰りました。

故郷の和歌山では、4,000名余が参列して盛大な葬儀が営まれたという。梧陵のお墓は、今でも記念館がある広川町にひっそりと佇んでいます。

スポンサーリンク

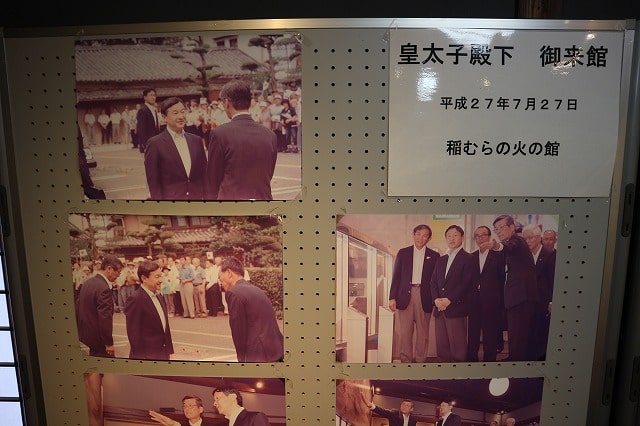

天皇皇后両陛下と皇太子殿下も御来館

そんな浜口梧陵記念館には、 天皇皇后両陛下と皇太子殿下も御来館されました。

皇太子殿下が御来館されたのは2015(平成27年)7月27日。全国高等学校総合体育大会へのご臨場と地方事情のご視察の際の来館でした。

さらにそのわずか二か月後の2015(平成27)年9月25~27日には、天皇皇后両陛下が和歌山に来られました 。9月26日に和歌山市にある紀三井寺公園陸上競技場で開催される「第70回国民体育大会総合開会式」への御臨席と共に地方事情御視察のためでした。

この時、天皇皇后両陛下は紀伊半島大水害被災者とご懇談するとともに、「稲むらの火の館」と「うめ研究所」をご訪問したという。

皇太子殿下が訪れてからわずか二か月後の訪問は非常に珍しく、博物館の方が言うには「皇太子殿下がここを訪れた後に、両陛下に梧陵さんの功績を知ってこの場所を勧めたからでは?」とのこと。

おわりに

前編記事に次いで、2つの記事にわたり濱口梧陵という人物を紹介してきました。私は、「稲むらの火の館」「濱口梧陵記念館」に訪問するまでは、彼のことを全く知らなかったものの、こんだけ多大なことをやってのになんで知名度が低いんだと結構衝撃でした。。

和歌山遠征を終えて神奈川に帰って知り合いに聞いても、梧陵さんの知名度はほぼなし。。紀州でいえば、梧陵さんよりも南方熊楠(みながた・くまぐす)の方が圧倒的に知名度は高いっすね。。

ということで、濱口梧陵に関しての紹介はここまで。大変行く価値のある博物館ですので、和歌山県へ行った際にはぜひぜひ立ち寄ってみてください!!

参考文献

詳細・地図

| 住所 | 和歌山県有田郡広川町広671 |

|---|---|

| 営業時間 | 10:00〜17:00 (⼊館時間は16:00まで) |

| 入館料 | 一般:500円(20名以上の団体は割引有) 高校生:200円 小・中学生:100円 ※濱口梧陵記念館の入館は無料 |

| 休館日 | 毎週⽉曜⽇(祝⽇の場合はその翌平日) ※11⽉5⽇世界津波の⽇は開館 年末年始(12⽉29⽇〜1⽉4⽇) |

| 駐車場 | 無料 |

| 電話番号 | 0737-64-1760 |

| アクセス | JR湯浅駅から徒歩15分ほど |

| リンク | https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/inamuranohi/ |