見出し

絹の道の碑がある「鑓水」の歴史

八王子の鑓水(やりみず)という場所は、ほとんど知られていない地名ではないかと思います。ここは宿場町であったわけでもない簡素な村だったわけですが、ここは江戸鑓水と言われるほど繫栄し鑓水商人という豪商が生まれた町だったのです。

鑓水の生糸商人が横浜へ絹を売る「浜出し」を行っていて、その生糸を横浜で取引していたのは原善三郎という方などでした。原善三郎とは、横浜鉄道(現JR横浜線)を作り、横浜の本牧にある三渓園の生みの親でもある豪商でありました。鑓水商人の方々は、原と取引をしていたのですがうまく取引を牛耳られてしまい、儲けはわずかだったようです。

しかし、彼らの勢いはそう長くは続きませんでした。生糸の海外流出はかなりの勢いで進行することによって物価の高騰などを招いてしまい、1860年に五品江戸廻し令が発動されたわけです。これにより、絹の道を通じて江戸を通らずに生糸を取引していた鑓水商人達は、結局江戸を通さなくてはいけなくなり大きなダメージを受けるのです。

こうなっても、密貿易みたいな形で江戸を通さずこっそり横浜へ出荷した人もいましたが、このような事件は度々おきたという。このような形で、鑓水商人は没落していくのです。

以下では、鑓水にあり鑓水商人のゆかりがある現存するスポットをいくつか紹介していきたいと思います。

スポンサーリンク

小泉家屋敷

こちらは今現在も残るかやぶき屋根の家屋である、小泉家屋敷。実際に目にするとその存在感に驚くばかりですが、現在はこちらは私有地であり中には入れないそうです。当時の養蚕農家としての暮らしが垣間見える貴重な建物ですね!!

今回はこの屋敷に関しては何も取材できませんでしたが、どうにかして取材できないか検討してみたいと思います。

鑓水商人のお墓がある「永泉寺」

絹の道を下っていくと、永泉寺というお寺があります。ここには鑓水商人たちのお墓があるようです。あとは、曹洞宗のお寺であり、横浜の鶴見にある大本山総持寺に属しているとのこと。鑓水商人が登場する以前には、本堂が火災により焼失してしまったそうですが、その後に八木下与右衛門の母屋の寄進を得て移築、改装をして今に至るそうです。

▲鑓水商人の一人「大塚徳左衛門」のお墓

お墓のエリアは大変広く、全ての商人のお墓を訪れるまではできませんでしたが、大塚徳左衛門のお墓は入り口に近く訪問することが出来ました。永泉寺には僧侶の方は普段出かけているそうですが、鑓水商人の方のお墓を訪ねる方は結構多くいるんだそうです。

そのため、お墓の案内板を置くようになったとのことで、とりあえずその案内によって徳左衛門のお墓までたどり着いたという次第。。ってことで、住職さんにお話を聞くことはできずっす。。

スポンサーリンク

諏訪神社

鑓水にあるこちらの神社は諏訪神社。この神社には鑓水商人であった大塚徳左衛門と八木下与右衛門はこの神社に多額の寄進をしていき、しかもそれを競っていたという。

今現在も、2人が寄贈した石燈が残っています。

八木下与右衛門の住居跡

▲絹の道の歴史が学べる「絹の道資料館」

絹の道を下った先には、絹の道資料館という博物館があります。ここには鑓水商人であった八木下与右衛門の屋敷跡に建てられています。

資料館にあるこちらの石垣は、当時の八木下与右衛門屋敷の石垣をそのまま使用しているようです!

ここは八木下与右衛門屋敷の南側の隅っこ。ここには異人館と呼ばれた書院があったそうです。八木下与右衛門はここを訪れた外国人をもてなしたといわれており、建物はらせん階段があった異国風の建物だったそうです。

で、何でこの八木下与右衛門屋敷に外国人が来たのかというと、ここは外国人の遊歩区域に含まれていたからなんだそうです。開港して横浜に移り住んだ外国人たちは横浜の関内に居住していましたが、彼らは絹を求めて絹の道を通り八王子まで来ることがあったそうです。

上の地図のエリアが遊歩区域で、八王子辺りはその端っこ付近なのですね。ちなみに、外国人の方は区域が上の様になっていたこともあり高尾山にもよく登っていたそうです。ただ、降り口を間違えて奥側の方に出てしまい、追い返され揉めるなんてことがよくあったそうな。

八王子遊郭と絹の関わり

※「今昔マップ on the web」を元に作成

八王子駅の北側には八王子遊郭(田町遊郭)と言われる遊郭がありました。上の古地図は1900年頃の八王子駅周辺の地図ですが、駅の北側には田んぼしかない場所に新地を作り、そこに10軒ほどの妓楼が集まった遊郭街があったのです。

▲かつて八王子遊郭があったメイン通り跡

今現在は現役の妓楼(現在はアパート)が1軒残るのと、幅広い道路が残るだけのこの街。この遊郭には貧しい養蚕地帯の女性たちが売られてきて遊女として働いていたようです。そして、ここに遊びに来ていたのは機屋(はたや)の主人の方だったそうです。

八王子の恩方という場所は機織り(はたおり)地帯ということもあり、日清戦争後の好景気で機屋(はたや)はめっちゃ儲かったそうなんですね!八王子遊郭はそんな機屋の主人によって支えられていたようですぜ。

↓↓八王子の遊廓に関しては記事を書いていますので、詳しくはこちらも参照してみてください(*’▽’)

富岡製糸場など多くの場所で生糸が作られる

▲世界遺産に登録された「富岡製糸場」

どんどん話が膨らんでいくときりがないのでこれ以上は広げないようにしますが、生糸は群馬県や山梨県などで生産されたものが八王子に集まりました。生糸と言えば、世界遺産にも登録され日本史を習えば必ずや出てくる富岡製糸場の事は欠かすことができないのではと(*’▽’)

生糸の生産は開港以降どんどん増えていくものの、ブログ界の話でもよく言われるように量と質の問題が出てきてしまうのです。大量に生産するようにはなったものの、糸が太くてまばらにもなっていたようであり、品質の悪さが露呈してしまう羽目に。

元々は座繰り(ざぐり)という方法で生糸は作られていました。座繰りとは、目分量で量を調整していく方法であり人間に頼る部分が非常に多い製法。そのため、座繰りではなく機械に頼る必要が出てきたわけです。

そこで、明治政府は外国資本を入れることはなく明治5年に官営の富岡製糸場を完成させたわけです。この設計には横須賀製鉄所にいるお雇い外国人に任せて設計図を作らせました。

スポンサーリンク

絹の道の歴史を伝える「絹の道資料館」

先ほどもちらっと紹介しましたが、絹の道を下った先には絹の道資料館があります。

この資料館が建てられたのは平成2年(1990年)。鑓水の商人であった八木下与右衛門屋敷の跡地に建てられました。さほど広い資料館ではなく、部屋は写真に写っているこちらの1室のみとはなりますが、八王子の絹の歴史に関してはここに来るだけで多くを学ぶことはできます。人もほとんど来ないですし。。

▲資料を使って説明してくれた係りの方

今回の記事を書くにあたり、資料館の方にお話を伺いました。資料館には1人の方が常に常駐しており、質問をするとどの質問も丁寧に答えてくれました。知の冒険は多くの方のご協力によって成り立っているのです(*’▽’)

絹の道の歴史をたどってみましょう!

この項では、簡単にではありますが絹の道ルートや栄枯盛衰に関してを簡単にですが紹介していこうと思います!

絹の道のルート

※「今昔マップ on the web」を元に作成

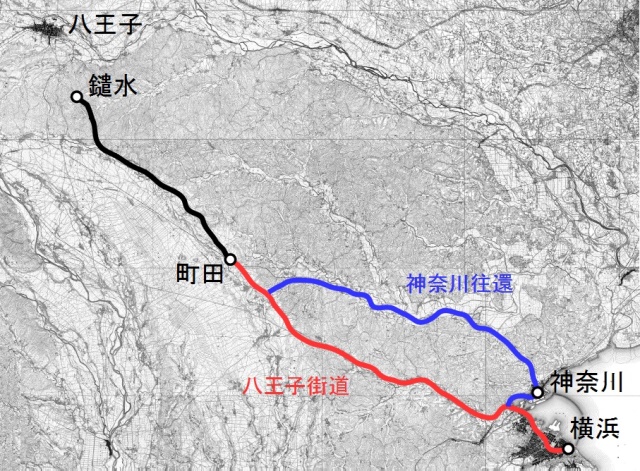

絹の道は八王子から原町田(今の町田)を経由して最後は横浜港へと続くルートになるわけです。しかし、原町田から横浜港までには2つのルートが存在します。それは北側の神奈川宿を通るルート(神奈川往還)と、今現在の国道16号線に沿ったルート(八王子街道)を通る2つのルートが存在します。

元々は、八王子宿と神奈川宿のつながりが深いこともあり、最初は神奈川宿を通るルートで絹は運ばれていました。という説をどこかで聞きましたが、この2つのルートに関してはあまり詳しくまとまっていないので、わかり次第追記しますm(_ _)m

▲東海道と横浜港をつないだ横浜道

そして、横浜方面に来ると横浜道という道を通っていきます。横浜道は横浜が開港した時に東海道から横濱村へのアクセスをよくするために、開港に合わせて突貫工事で作った道路。神奈川往還を通った場合は恐らくこの道を通ったと思われます。

↓↓横浜道に関しては、以前記事にして内容をまとめましたのでよかったら以下も見てみてくださいな!!

そして、最後は横浜道の終着地でもある吉田橋へと運ばれます。この吉田橋には関所を置いて出入りする人を取り締まっていました。この関所の内側を関内(写真の奥の関内駅がある方)として、外側を関外(写真の手前)としたのです。

吉田橋の下は、今は高速道路となっていますが昔は川が流れており関内と関外はここで区切られていました。JR京浜東北線で関内駅がありますが、この名前はそんなことが由来だったのです!

そして、関内に運ばれた生糸は倉庫に貯蔵され、やがて横浜港から海外へ送られていきました。絹の道一つでも、多くの日本の歴史が学べるわけですな!

絹の道の栄枯盛衰

▲八王子からの絹を運ぶために作られた横浜線

絹の道は、鑓水の商人たちが姿を消した後も賑わいをみせ続けました。その後、絹の道の賑わいが失われたのは1908年の横浜鉄道(現JR横浜線)の開通でした。いわゆる鉄道輸送に奪われてしまったわけですね。

ということで、今現在東神奈川から八王子までを結んでいる横浜線は、今とは異なり元々は貨物輸送の役を担っていたわけです。ちなみに、この横浜鉄道は元々は私鉄であり、この鉄道を作ったのは横浜の豪商である原善三郎でした。

今現在の絹の道

▲当時に近い状態で保存されている絹の道の一部

今現在では、道了堂から絹の道資料館までの間だけ、雰囲気を残した道が今も残されています。道了堂寄りの方は道が悪く、雨など降った場合は結構歩き辛かったりします。まぁまさにその状態で私は歩いているわけですが( ;∀;)

道はこんな感じです。夏場は結構な勢いで蚊が発生するので虫よけスプレー必須ですよ!これ、結構マジで(笑)

絹の道を下ってくると絹の道資料館があるわけですが、その周辺にはちょくちょく絹関係のものが目に入ってくるんですわ!

こちらは老人ホームなんですけど、この名前も「シルクロード」!

続きはこちら!町田は絹の道によって栄えた!?

↓↓↓