こんにちわ(*’▽’)

今回の記事は、千葉県松戸市にある「昭和の社(もり)博物館」というスポットに焦点を絞った記事になります。最近は千葉県を訪問する機会が多く、やたらと千葉県の博物館やら遊郭跡やらの記事を書いていますが、ここもなかなか面白いスポットでしたぜ!

博物館の名前の通り、展示してあるのは昭和レトロ系なものが多いわけですが、ま~なかなかおもろくて他では見られない展示物がたくさんあるんですわ(`・ω・´)

ということで、一体どんなものが展示してあるのか?

以下で説明していきますね~~!

見出し

B級感満載のレトロ博物館!!

ということで、さっそく昭和の社博物館へと向かうことに。といっても、この博物館はちょっとアクセスが悪いんですよね。。一番最寄りの駅は東松戸駅という人生で一度も下りたことがない駅( ;∀;)

そこから、15分近く歩いた場所に博物館はあります。ま、駅から遠い辺鄙な場所だからこそ知られざる博物館という地位を得られるわけですし、私は歩くのがそんな嫌いではないので、そこは我慢することにしましょう!!

今日は3月。まだ肌寒い3月のはずが、今日は天気が良くちょっと暑い。。ただ、そんな暑さにへこたれることなく歩みを進めて博物館に到着っす!

何だか立派な門がありますが、ここはお寺とかではなく昭和レトロな博物館なのですぞ!

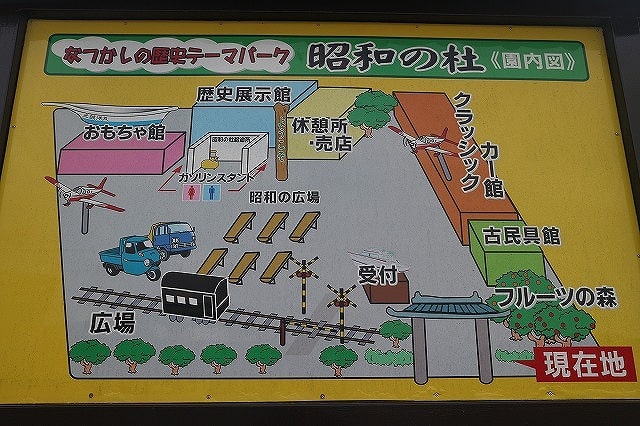

入り口には、博物館の全体図が展示されていました。博物館としてはかなり面積は広く、屋内展示だけではなく屋外にもたくさんの展示物があるようです。

ただ、この中でフルーツの森だけがすごく異質なのですが、何でこんな森があんのよ(笑)

スポンサーリンク

入り口はこんな感じ。門をくぐると早速受付が出現しますが、これ、「受付」とは書いているものの、実際の受付は奥にある建物ww

そして園内はこんな感じ!!

うわ~~~~すごいわこりゃ!列車の車両やらいろんな車やら展示してあって、この絵はなかなか見ごたえあってテンション上がりますわ~。そして、このごちゃごちゃ乱雑に置かれれている様子がB級感満載でたまらないっすわ(*’▽’)

ということで、受付を済ませた後にブログの取材できた旨を説明したところ博物館のスタッフに案内していただいたので、博物館の背景から展示物の解説などを踏まえて、以下で説明していきたいと思いますー。

スポンサーリンク

個人の趣味で誕生した私設博物館

今回は、この赤ジャケットのスタッフの方が博物館を案内してくれました。

まずは、展示物の前にこの博物館の背景から!

この博物館を作ったのは吉岡光夫という方。吉岡さんはもともとはこの近くで建築会社を営んでいたそうなんですね。車が趣味ということで珍しいクラシックカーなどを集めだしたのが発端だそうで、車以外にも幅広い趣味を持っていたことから、地方に行っては珍しいものがあると買い付けたりしていたという。

そして、 20数年かけて集めまくった結果、全部で4,000点程のコレクションになったという。集めすぎwww

そんな吉岡さんが自身のコレクションを博物館として展示して多くの方に見てもらいたいということで、2010年に「昭和の社博物館」が誕生したそうです。

ということで、集めた展示物はもちろんのこと、吉岡さんはこの辺の地主さんということもありここの土地や建物も全て個人の所有物なんですね。

ただ、そんな吉岡会長は去年の2019年1月に亡くなられたそうです。そのため、この博物館の運営が危ぶまれたものの、その他の理事の方が頑張って、今年で9年目を迎えたそうです。昨年の4月からは一般財団法人となり、ゆくゆくは公益財団にしたいとのこと。

そんな背景があるため、この博物館は市の恩恵などを全く受けていないとのこと。んで、現在の受付はプレハブ小屋。金銭的な問題なのか、受付はいわゆる博物館っぽい建物にするまでは出来ていないとのこと。

ちなみに、今回説明していただいたスタッフの方はもともとはこの博物館のお客さんだったそうです。

客として博物館に来ていた時、吉岡さんに大変良く対応していただいたなどの背景があり、吉岡さんに惚れてこの博物館に関わるようになったのだという。今日はたまたま本業の方がオフになったということで、手伝いに来たのだとか!

全部で4,000点近くあるため全て表に展示することはできず、 この近くに資材置き場がいくつかあり、そこにも相当な数のものが眠っているそうです。そのため、展示物はいつも同じものが展示されているわけではなく、時折入れ替えているんですって。

吉岡家の私財が全て!

そんな昭和の社博物館。かなりたくさんのコレクションが広大な場所に展示してあるということで、結構維持費がかかっているのではと思ったのですが、それらは吉岡家の私財で成り立っているそうです。

例えばこの車両。

電車の車両っていくらで購入することが出来るのかと思っていましたが、車両自体は無償に近い形で譲り受けたそうです。このような電車は、廃車する際にどこか引き取ってくれるところを探すそうです。

よくあるのは、博物館だったり市の公園に置くケース。

ということで、車両自体にお金はかからなかったそうですが、維持費はバカにならないらしい。というのも、屋根のない屋外に展示しているため、雨などの影響による錆が出てきたりペンキが剥げたりしてまうんだとか。

そのため、職人が一週間くらいかけて塗り直すらしいのですが、一回の塗装のペンキ代だけで20数万円かかるという( ゚Д゚)

ただ、それ以上にお金がかかったのが輸送費。実際に車両はこんな感じで設置されたそうですが、外の道路から吊り上げられる形で運び込まれたようでかなり大掛かりな作業。

車輛の費用はかからなくとも、輸送費はこちらもちとなりこの輸送費が数百万円かかってしまったんだそうですよ!

さらに、展示してある車にも維持費用が結構かかっています。専門のメカニックがいてこれらの車はいつでも動かせるようにメンテナンスをしているそうですよ!というわけで、その運用費だけでも結構かかっているとのこと。金かかってんだな~~。

そんなわけで、結構な維持費がかかるこの博物館ですが、成り立っているのは吉岡家の私財があるから。博物館の入館料は、大人300円で高校生以下は無料。そんなに大勢の人数が訪れるというわけではないので、入館料だけではとてもじゃなく運営は成り立たないのだという。

そのため、吉岡家の私財が続く限りは運営できるものの、果たしていつまでできるのかという感じらしいです。もともと趣味が発端で誕生した博物館ではあるものの、博物館の運営は金にならないんですね。。

しかし、吉岡家ってどんくらい私財持ってるんだ?(笑)

スポンサーリンク

ほぼ使われたことがない受付ww

入り口にあるこちらの受付。当初はその予定でここに設置したそうなんですが、なんとほぼ使われたことがないというwwなんというミス( ;∀;)

そして、そんな受付の上にはボートが乗っかってるじゃないの(笑)

他に置き場所なかったのかよって突っ込みたくなるわこりゃ・・。

なぜかフルーツの森というエリアがあったり・・

古民具館という建物の中には、昔の洗濯機などの家具や農機具などが所せましに置かれています。昭和だけでなく大正時代のものも含まれているんじゃないかな~~。

ルパンは昭和に誕生したアニメですが、ワンピースやエヴァンゲリオンなど平成のアニメのものも置かれていたり。

こんな感じで、吉岡会長のコレクションをひっきりなしに置いた博物館という感じなので、お客さんからしたら「なんか物がたくさんあってすご~い」と思って終わってしまうような気もします。

私的には、B級感を漂わせていてとてもはまるスポットではあるんですが、一般のお客さんからしたらちょっとわかりづらいもしれないですね!

ではでは、続いて博物館にある中で特に面白そうな展示物をピックアップして紹介していきましょ~~(*’▽’)

博物館にある数々の珍しい車両

まずは屋外に展示してあるこの車両から見てみることにしましょう。この車両は床や天井がすべて木造。「ヨ3500形」の車両ほぼそのままであり、下回りの走り装置だけを改造しているという。

車輛の中は、すごいレトロ感満載の雰囲気!!

そして見た目だけでなく、匂いもおばあちゃん家のようなとっても懐かしい感じ。中にストーブがあるなんて、こんな車両始めてみましたよ(*’▽’)

さらに、椅子の脇には吸い殻入れもありました。今の時代、電車でタバコを吸うなんてあり得ないですが、戦後の時代ではバスや電車でタバコを吸うという事に関しては厳しくはない時代だったようです。

私が小学校の時に乗った横須賀線の車両にも、確かに吸い殻入れはあったような気がするな~~。

車輛の中にはデスクといすが二つ。ここのデスクで、車掌さんは何かの作業をしていたんですかね。椅子にしろ机にしろそのデザインがいかにも今風ではなく昔の雰囲気を感じます。

壁や天井は白く塗られていますが、これらは木材が使われています。壁を見ると、木の板の形がよくわかりますね!

吉岡会長は「天井が木材となっている車両は魅力的であると同時に、保存して維持していくのが難しい」といっていたそうで、屋根を修理してもまたすぐに傷んで再度修復をしなくてはいけないというように維持は大変なようです。

鉄に比べて傷みやすいですし、屋根がないため雨の影響などをモロに受けますもんね( ;∀;)

車輛の外側を眺めてみるとこんなプレートが!こちらの「松本行」と書かれたプレートは吉岡会長が用意したものらしく、この車両がもともと長野県の菅平に保存されていたことに由来するそうです。

同じ松戸市出身の前オーナーが、菅平の敷地内に易を作って走らせる夢を持っていたとのことで、このようなプレートを取り付けたのだという。

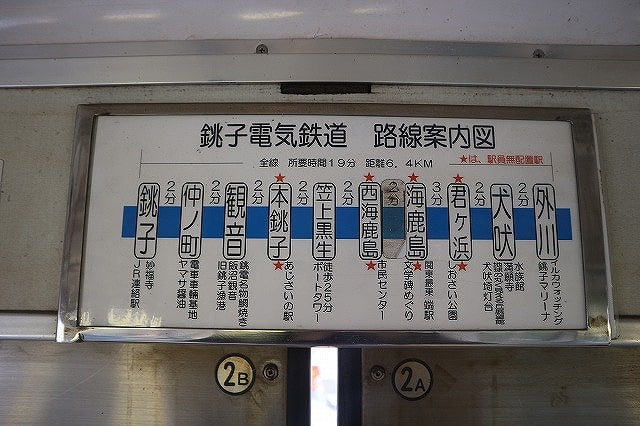

この車両は「デハ1001」という名車。旧番は「銀座2046、1960年11月帝国車輛製」であり、東京メトロ銀座線の車両として活躍していたそうです。

その後、銀座線時代は片側にしか運転台がないということで、京王重機整備の手でもう片側にも運転台を接合して両運転台付きに改造。そして、 1994年8月29日から銚子電鉄にて使用が開始されました。

車輛の中はこんな感じ。中の雰囲気もさることながら、私のおばあちゃん家の匂いがしたりとノスタルジックな何か懐かしい雰囲気。

ただ、そんな懐かしい雰囲気が広がる中、シートの桃太郎電鉄のインパクトがデカすぎてこちらにばかり意識が行ってしまうww

現役最後は銚子電鉄で走っていたということで、路線図が残っていました。銚子から外川(とかわ)までを走っていたんですね。

銚子電鉄というローカル線だったからか、車内に清算機が置かれていますな。こういった清算機はバスでよく見かけましたわ!最近はSuicaでタッチするだけですもんね・・。

あとは流鉄流山線を走っていたものの、4,5年前に退役になった菜の花号の車両もありました。

博物館にある数々の珍しい車

鉄道の車輛をいくつか紹介した後、今度は自動車を紹介することにしましょう。こちらも、今の時代にはまず見ることができない車がすら~~~~っと並んでおりますわ!

その中でも、特に印象に残ったものを紹介していきましょう!!

これが、世界に一台しかない車だ!

この博物館の一つの目玉がこちら(*’▽’)

もともとは1974年のトリノショーで公開された「ランチア・ミザール」という車。展示車両としてゆくゆくは市販にしようと思われていたそうですが、残念ながら市販計画が中止になってしまったらしい。展示用のこれ一台しか作られなかったというわけですな!

最近でも、「Nostalgic 2days」という、ノスタルジックの雑誌が主催するパシフィコ横浜のイベントにも展示していたそうです。

そしてこの車の一つの特徴が扉。ガルウィング形式という形式の扉であり、一般的のように手前に引いて開けるのではなく上に開くタイプなんですって!

ちょっとドア開けてみたかったな~~(`・ω・´)

日本に二か所しかない「氷上作業者」

こちらは南極で利用されていた氷上作業車。1988~2010年まで南極昭和基地で活躍していたらしいです。比較的最近まで稼働していたんですね(*’▽’)

この作業者は、新潟県にある会社が作ったそうです。新潟ということもあってか、その会社は雪の上を走る雪上車を作る会社。ということで、その技術を応用して作っていたんですって!なるほどね~~。

ちなみに扉に書いてある「255」って数字、何だか気になるかもしれませんが、これは単純に番号。つまりこれが作られたのが255番目ってことです。

キャタピラの形状に凄い工夫が施されているそうで、一平方センチメートル辺りに対して0.12kg以下になるような作りなんだとか。

どういうことかというと、南極ということで氷の上を走るわけですよね。そのため、一か所に重さが集中してしまうとこの車は自重で沈んでしまうわけです。そのため、極力一か所に対する重さを軽くして分散させるような工夫がキャタピラには施されているというわけなんです!!

これは、言われないとわからない。しかし、そういうウンチク、私大好きっすよ!!

運転席と助手席の間には2,400ccのエンジンが積んであります。運転席は左側なんですね。まぁ確かに南極は外国だし。。

運転席にはスピードメーター以外にも燃料メーター、その他にもいくつかメーターがあったりボタンやらランプやら。。スピードメーターはMAX50km/hまでしかないんですね。

ウサインボルトの最高時速は44.6km/hほどみたいなので、人間よりは速く走れるってことかな??(笑)

後ろの荷台はこんな感じになっていました。

クラクションは犬の鳴き声!?

犬のような面をしたこちらの車。

お客さんを送迎したりする車のようですが、現状ではそれができていない状態。。ただこの車、2018年11月18日にお台場で行われた『旧車天国』というイベントでは、実際に子供たちを乗せて周りを走ったんだとか。

ということで、まだまだ現役で走ることが出来るこの車。しかし、ボンネットのところに目が二つくっ付いていますけども、ライトも目に見えるからなんか見た目すんごく違和感があるように見えるんですが。。皆さんどう見えます??(笑)

ちなみにこの車、クラクションの音が他のとは異なり「ワン、ワン!」と鳴るそうです( ゚Д゚) ( ゚Д゚)

クラクションの音って「プーーー」ではなく何でもいいのかな??

この車は、もともとはワンワンランド的なテーマパーク(つくばわんわんランド?)で使われてた車だったそうですが、そこが手放すということで吉岡さんがそれを引き取ったとか。

ここに来た当初は、トレードマークの犬クラクションの音量が小さく、蚊の鳴くような音だったそうですが、今では修理して爆音で鳴るという。。しかし、運転してて犬の鳴き声のクラクション鳴らされたら、超ビビりますわ(笑)