こんにちわ(*’▽’)

今回は、神奈川県西部にある「真鶴(まなづる)」に関する色街の歴史を発掘した記事になります!

私が神奈川県に住んでいるということもあって、知の冒険では神奈川県ネタ多く遊廓や花街の記事も神奈川県内のものがかなりの割合を占めているわけですが、今回は真鶴という自然豊かで閑静な街に焦点にあてたわけです!

ただ、真鶴の色街史に関しては図書館を調べてもほぼ出てこないこともあり、そもそも歓楽街があったことすら認識していなかったんですが、真鶴に暮らす地元の方々とのいろんな出会いがあり何とか発掘することができました(*’▽’)

ということで、真鶴にはいったいどんな色街の歴史があったのか?

以下にまとめていきますね~!

見出し

風光明媚な景勝地「真鶴」

神奈川県西部に位置し、海に向かって伸びた半島が特徴的な真鶴。その由来には諸説があり、平安末期には既に「マナヅル」という名は存在していたとのこと。

江戸時代に記された風土記稿では、「遠望すると大磯崎、西方の川奈崎があたかも鶴の翼のようであり、中央の出崎である真鶴崎が鶴の首に似ていることから真鶴の地名が起こった」と記されてはいますが、これが本来の説かは不明なんだとか。。

現在は半島の森林が保護されていることもあり多くの自然が残る真鶴。その他にも、建築基準法によって四階以上の建物を建てることができないみたいな縛りもあってか、景観も非常に良い状態!

地形的には切り立った場所が多く、平地が少なくて坂だらけということで、坂が多すぎて自転車に乗る人がほぼいないという長崎市をも彷彿とさせるような街。現代の交通の難所にもなっており、車で熱海や伊豆方面に行く時なんかは土日になると毎回のように真鶴の海岸沿いの道路が渋滞するというのは、この地形からすると致し方ないっすよね〜!

真鶴に関して思ったことを簡単に書きましたが、現在は閑静な街となっている真鶴にも、昔は春を売るお店もあったそうでして。そんで、ちょっと別用で真鶴を訪れてたときに、たまたまその春を売るお店、つまり売春宿に関して調べている方がいるという紹介を受けて取材したことで今回の記事を書くことが出来たって感じなんですな!

みかん農家の古老に風俗史を聞いた!

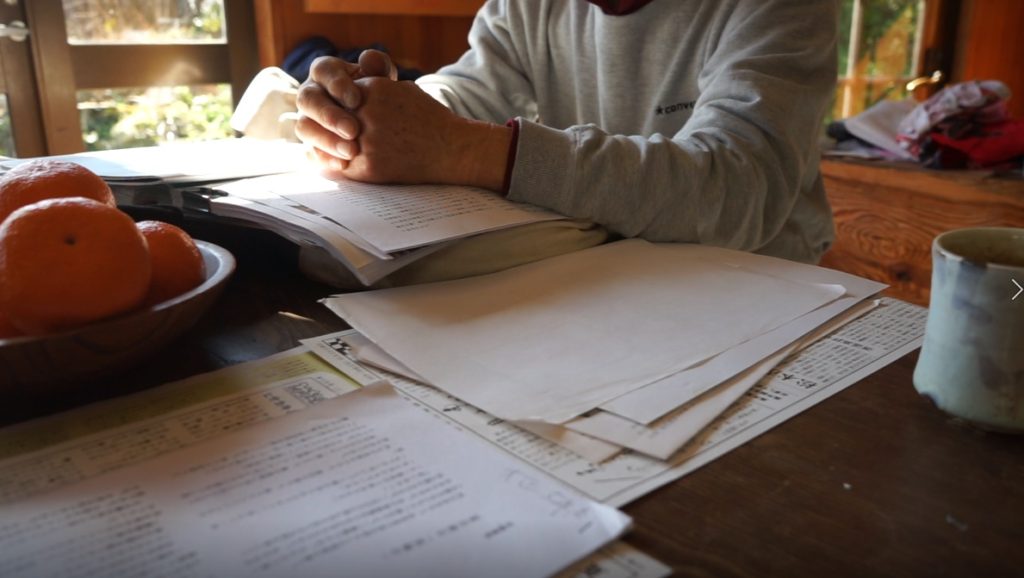

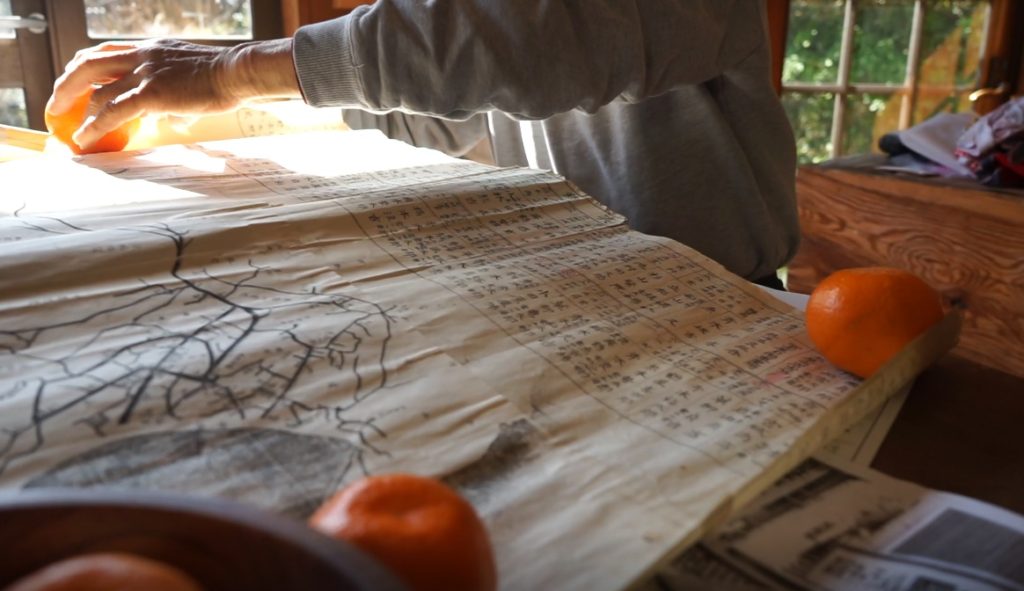

その真鶴の地元の方というのが、この辺ではとても大きな松本農園というミカン農家を営むご主人さん。

小田原から真鶴あたりの海岸沿いは昔からミカン農家が多く、ここは今でも時期になるとミカン狩りができることでも知られる場所なんですな。

ご主人さんは非常に気さくな方で、訪問すると資料なども出してくれて、真鶴にかつてあった売春宿の歴史について大変いろんなことを語ってくれました(°▽°)

ということで、朝から昼過ぎまでいろんなことを聞いてきたので、その辺のことをまとめていきますね〜!

風待ち港だった真鶴

まずは、真鶴に売春宿が誕生したのにはどのような背景があったのか?

ご主人:「真鶴はね、港があるでしょ。ここは風待ち港だったの。それで停泊していた船の人が遊んでいたわけね。」

“風待ち港”とは、簡単に言えば出発地から目的地までの途中に停泊というかいったん休憩するための港です。

鉄道が主要な移動手段になる前は船運だったこともあり、その風待ち港だったことが関係していたようです。現代の船だと技術が上がっていることもあり出発地から目的地まで直行で移動することは容易ですが、明治や大正の時代ではそうはいかず、悪天候などを見て途中休憩する港があったわけです。

同じ神奈川県でいえば、三浦半島の先っぽにあった北条遊廓なんかはまさにそうで、風待ち港だったことで人が集まり遊郭が誕生した場所。あと、知の冒険の過去記事にもある和歌山県の先っぽにあった大島遊郭なんかもそうですね!

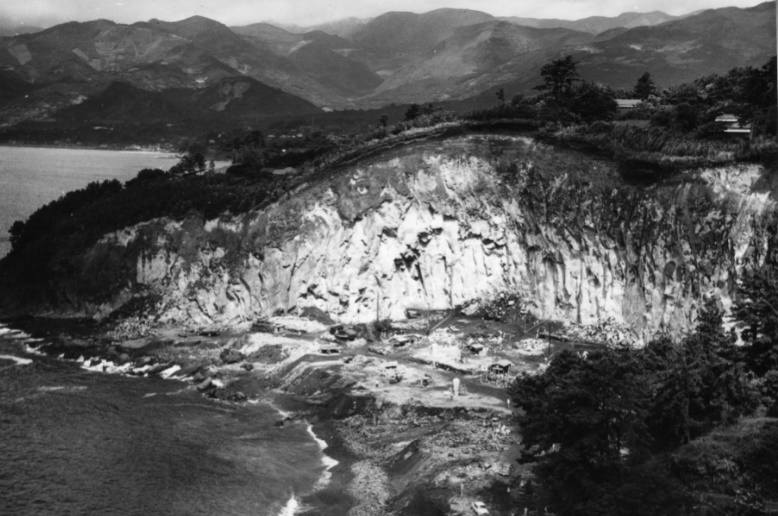

その頃、真鶴は風待ち港だっただけではなく、新小松石という江戸城の構築にも使われた高級な石も採集されて財を成した人もいたわけです。

そういった石材商の方も多かったことから、夜は岡場所というか女も集まれば手引きする男も集まったんですね。

ここに売春宿が誕生したきっかけとしてはそんな感じとのこと。

「じゃりそばや」と言われてた?

今回、松本農園の御主人さんを取材して一番気になったのがこの話。

ご主人さんのお母さんは真鶴生まれで、昔の話をよくしてくれたんだそうです。その中で、真鶴の色街史のことも教えてくれたんだそうです。

ご主人:「私の母親はそういった色街のこともよ~く教えてくれたのね。それで、そういう女の人達のことを『じゃりそば』って言ってたの。」

私:「じゃりそば?」

ご主人:「そう、じゃりそば。そんで遊郭みたいな何とか楼みたいな建物があるでしょ。そういった建物を『じゃりそばや』って言ってたの。」

私:「へぇ~初めて聞きました!」

そんなはじめての言葉が登場したわけですが、ご主人さんがお母さんにその由来を聞いたものの、お母さんは「ん~知らんね~~」とのことだったそうです。

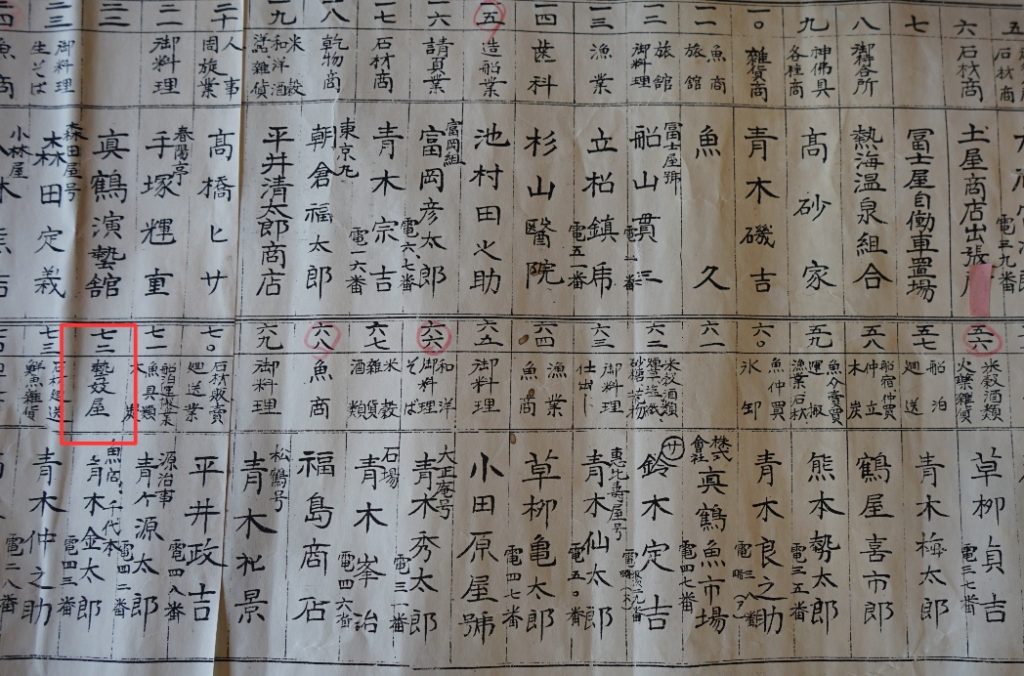

そんな中、ご主人は地元の郷土資料で面白いものを発見!

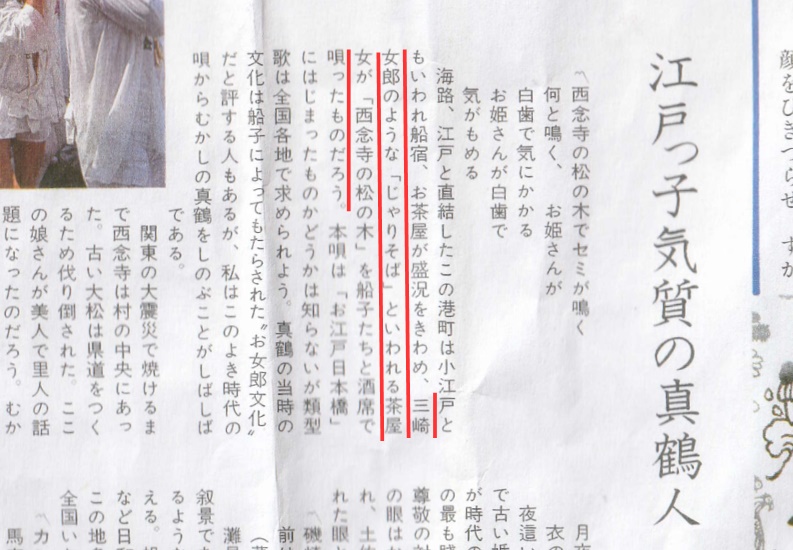

この記事は、地元の郷土資料に書かれたもので、真鶴の歴史に詳しかった三木二郎という方が書いたもの。

で、この記事は『江戸っ子気質の真鶴人』というタイトルで、真鶴は江戸と直結した港町ということで船から江戸文化が入ってきており、お女郎文化もそうだったのではないかという話。

そして、上の写真でも赤線を引きましたが、この記事にも「じゃりそば」と書かれているんですよね。こういった内容のものも、以前は真鶴の公的なパンフレットにも表記されていたそうなんですって。

この資料では、「じゃりそば」とは「戯れる(じゃれる)+ そばめ(はべらかした女)」という意味だと解釈できるんです。でも、本当にそうだったかは不明。。あくまで、一つの説ってことです。

で、これは真鶴だけ呼ばれていたかと思いきや二駅離れた日本を代表する温泉街である熱海でも似たような呼ばれ方をしていたようです。

舟橋聖一著の『風流抄』という小説には、「熱海の私娼の始まりは『ざるそば』なる綽名(あだな)で呼ばれたというのである」という記述があるとのこと。この小説にその由来に関しては書かれていないようですが、「ざるそば」も「じゃりそば」と由来は一緒なのでしょうか?

二つの近い場所で似たような名で呼ばれていたのは非常に気になりますな~~。

そんな疑問を考えていたらミカン登場ww

さすがミカン農家、味はメチャクチャおいしかったです。ミカン食べたの久々だったわ~。

夏目漱石の小説にも記載が!

話を戻しましょうww

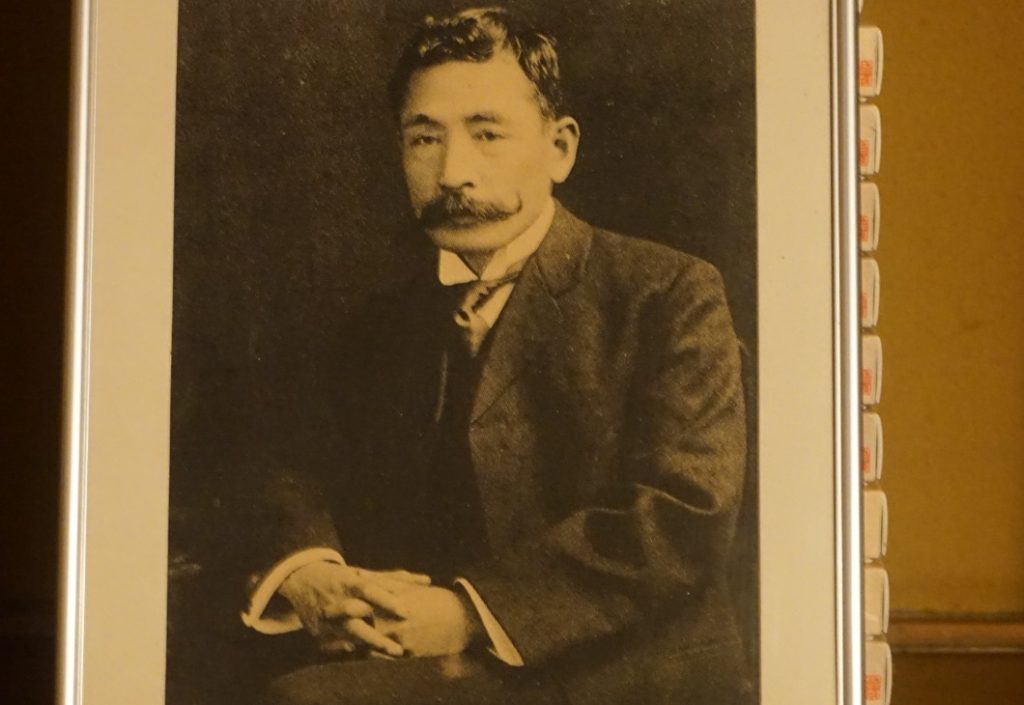

ご主人さんから真鶴の売春宿に関して教えていただいてるわけですが、真鶴の売春宿に関する内容が夏目漱石の小説にも書かれているそうなんですわ!

『坊っちゃん』『吾輩は猫である』でおなじみ、かつての千円札にも載っていた夏目漱石ですが、彼が書いた作品の中には『真鶴行』という未発表の作品があったようでして、その中にはこんな記述があるようです。

門川まで歩く。田舎道で荷を肩にした肴屋二会フ。

「旦那方はどちらへ御出です。」

「真鶴ですか。何そう遠くはありません。あの無線電信の柱が見えるでせう。あの山の向こう側になります。」

「好い所かへ」

「ええ揚屋が十軒あります」

「外に何もないかね」

「もう少し早いとブリ網がみられるでしょう」

夏目漱石『真鶴行』

揚屋とは、広辞苑で引くと「遊里で遊女屋から遊女を呼んで遊ぶ」とあります。つまり、売春宿のことですね。

漱石と漁師との会話ではこうも書かれています。

「大漁の時は七万位ブリがかかるんですから、まあ十万円近くの金になるんです。一人が一晩に二十とか三十とかいう金を懐に入れますがそれをみな飲んじゃいます」

「それで揚屋が必要なんだね」

夏目漱石『真鶴行』

大正から昭和の中期ごろにかけてでしょうか、真鶴というか相模湾沿いでは小田原でも静岡県の網代でもとにかくブリが獲れまくってしょうがなかったそうです。

小田原の宮小路という花街でも、ブリが大量に獲れれば宵越しの金を持たず芸者を呼んでのドンチャン騒ぎ状態。真鶴でも、ブリが獲れればその日の酒代や女につぎ込まれていったわけですな。

昔はこういった漁師もそうですし、事故が多かった炭鉱夫なんかも明日は我が身だったこともあり、先のことなんか考えずに金が入れば使っていたんですってね。今みたいに「老後が不安で・・」なんて考えはなかったわけですな~!

ということで、真鶴の売春宿はそういった作品にも書かれていたんですな。

売春宿は真鶴のどこにあったのか??

売春宿誕生の背景や呼び名などを聞いたわけですが、それらは真鶴のどこにあったのか?

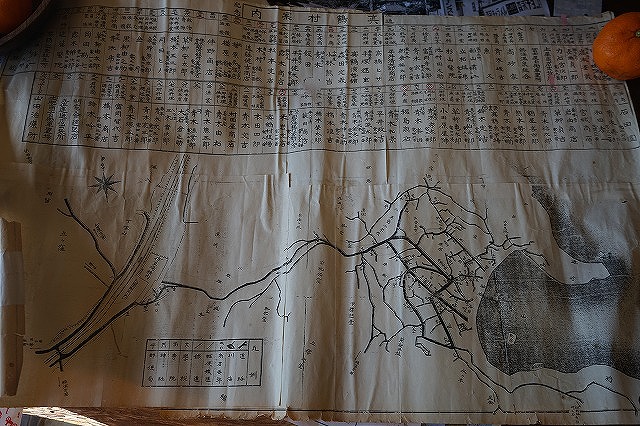

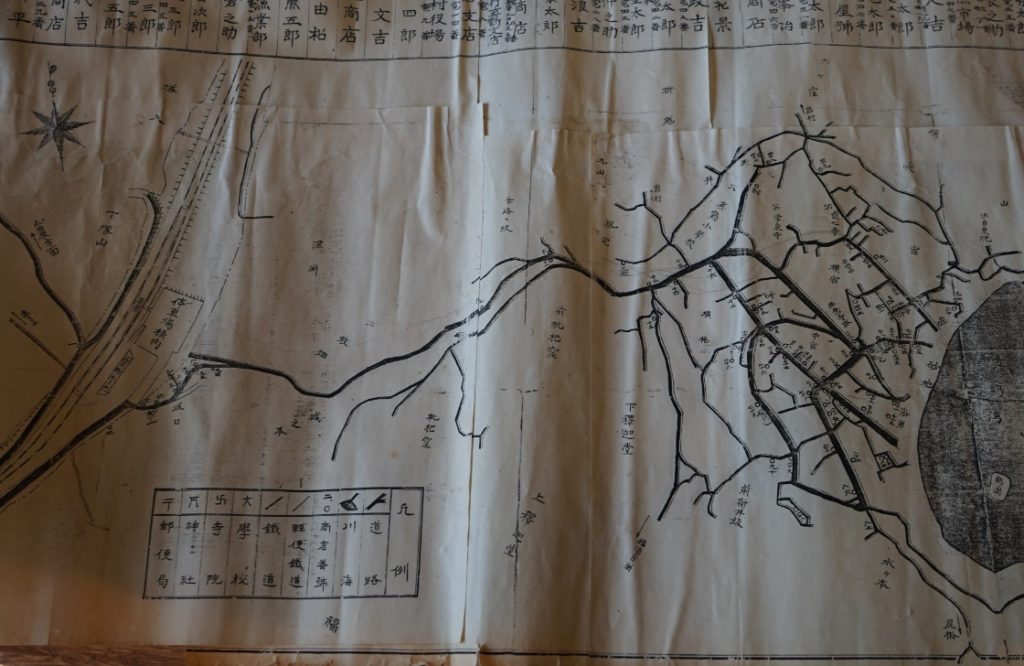

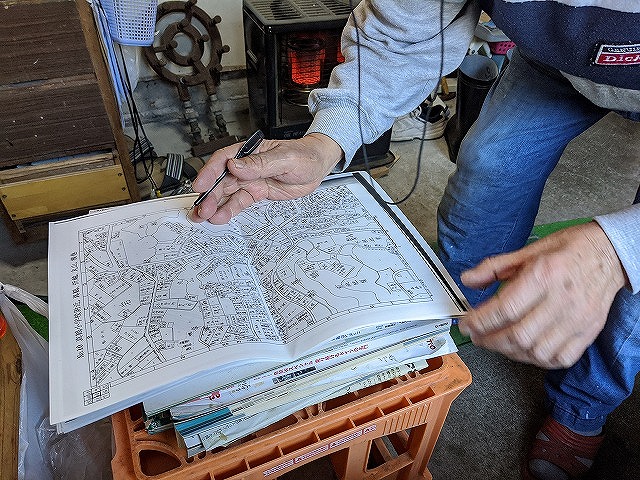

そう伺うと、ご主人さんが昔の地図を持ってきてくれました。こちらは詳しい年代はわかりませんが、大正時代か昭和初期ごろの真鶴村案内図。

この地図を見てもわかる通り、まだ真鶴駅ができて間もない頃は駅前(上の写真の左)はあんまり建物はなく港が賑やかだったわけです。

ご主人:「その揚屋がどこにあったかってのもね、時代によって違ってくるのね。この夏目漱石の本に書かれている大正五年の頃と、売春防止法が施行された昭和33年とは場所は違ってくるわけだ。」

私:「なるほど~」

ご主人:「大正五年は今のようなJRの真鶴駅もないから駅前は栄えていなかったわけね。栄えてるのは港の方だから。 だから大正の頃は港にあったんだけど、真鶴駅ができると駅の方にもそういった場所がポツポツとできてくるわけね。」

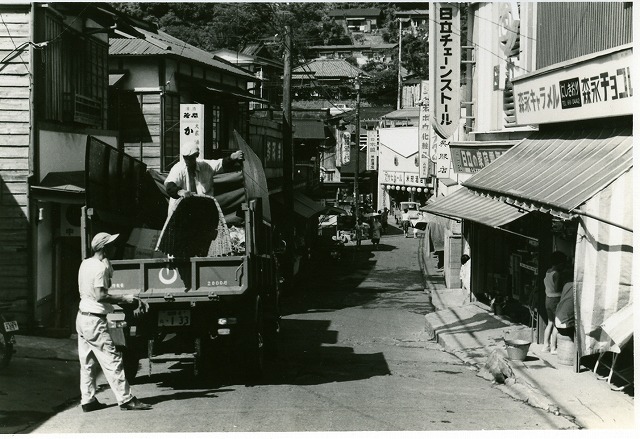

JR真鶴駅が出来るまでは港の方が賑やかだったそうですが、その中でも「西銀座」といわれる場所が一番栄えていて、その辺りにポツポツと揚屋があったとのこと。

ご主人:「懐かしいね、まだ私が小学生か中学生の時には、友達と話してて『白粉(おしろい)塗ったお姉さんにからかわれたよ~』とか話してた覚えがあるよ。」

私:「こういった売春の店はいつまであったんですか?」

ご主人:「そうだね、私が小学生か中学生の頃までだったと思うよ、売春防止法が施行されたのが昭和33年でしょ、その二、三年くらいあとまであったんじゃないかな~。」

私:「そういった建物はもう無いんですよね・・?」

ご主人:「そうだね。法事の時とかに年寄りにそういう話をするとさ、昔のそういった建物がどこにあったとかを教えてくれるの。聞くと彼らが昔のことを思い出してさ、『友達の家に行った時にさ、部屋がいっぱいあったわけだ。かといってその部屋に家具とか何もないわけ。ただ部屋があって、子供の頃かくれんぼしたんだよ。』とかね(笑)」

私:「大人になってわかるわけですね!」

ご主人:「そうそう、今考えたらあの部屋のつくりはそういうことなんだよね~ってなるわけよ!」

大きな呉服屋があった話

さらにご主人の話は続く。

続いては、真鶴にとても大きな呉服屋さんがあったというお話。

ご主人:「この西銀座の道の角っこに楢原呉服店っていう大きな呉服屋があったのね。すごく大きくてさ、小田原や湯河原を含めてもこの辺で一番大きな呉服屋さんだったの。いろいろ注文が入るわけでさ、針を縫うためのお針子さんってのもこの街にいっぱいいて、そういう女性の仕事もあったの。」

ご主人:「呉服屋は仕立物を町内の女性達に提供していたんだよ。仕立ての腕が良い私の祖母はいい稼ぎになったそうでね、そのおかげで私の母は女学校にも行くことが出来たみたいなんだ。」

この付近には呉服屋以外にも料理屋、旅館、演芸館などがあったようです。さぞ、賑やかだったんでしょうな!

さらに、先ほどの地図を見ると真鶴には藝妓屋、つまり芸者さんの置屋もあったようです。単に春を売る女性だけではなく、芸者の方もいたってことなんですかね~。

近くの料理屋とかに派遣されてたんでしょうか??

遊廓ではなく私娼窟

ちなみに、真鶴にあった売春宿は遊廓ではなく私娼窟です。これは、地元の方でも間違えやすいし、私もブログをやっていた当初は遊廓じゃないところを遊廓としてブログに書いてたりしていますが、今はちゃんと調べるようにしています。。

遊廓とは「公的に売春を行っていた場所」のことで、公的に認められていたためそこで働く女性はいわゆる公務員。東京の吉原遊郭や京都の島原遊郭、あと今では大阪の飛田新地も元々は飛田遊廓でした。

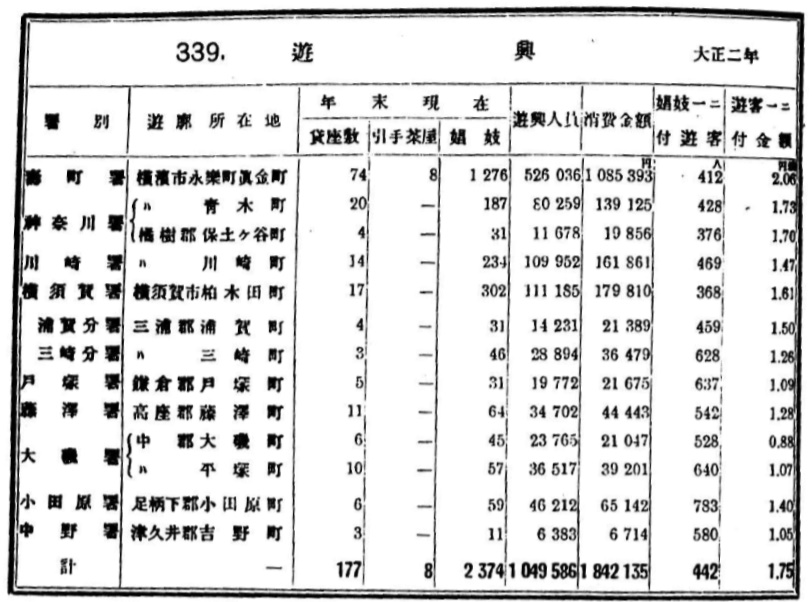

神奈川県に遊郭があった場所は『神奈川県統計書』という公的な資料を見るとわかるわけで、川崎、戸塚、藤沢、平塚、大磯などの東海道の宿場町だった場所、さらには横須賀製鉄所を作るにあって遊郭が誕生した横須賀、船運によって人が集まった浦賀、三崎などに設置が許可されていたわけです。

だとしたら、浦賀や三崎と同じように設置されていてもおかしくないかもしれませんが、真鶴には浦賀や三崎ほど人は集まらなかったんですかね。。

遊廓はこういったエリアにしか設置されませんでしたが、公的ではないモグリの売春街である私娼窟はまぁいろんな場所に存在したわけですね。

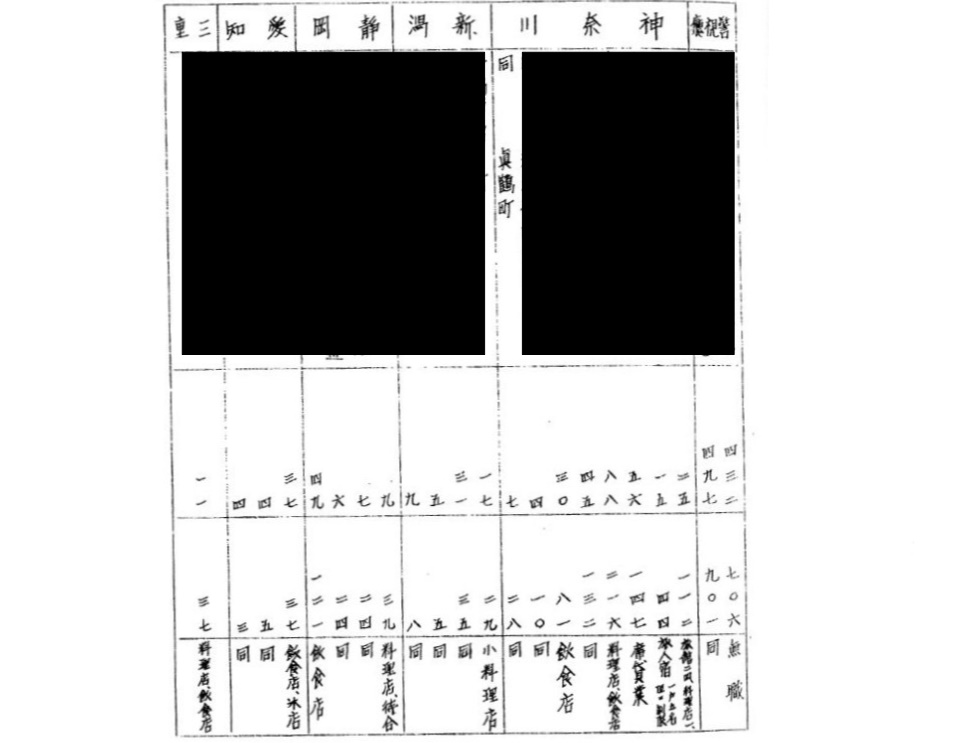

続いては内務省警保局作成の昭和四年のときの遊郭・私娼窟一覧を覗いてみましょう。

先ほどの、夏目漱石の『真鶴行』には「揚屋十軒」と書かれていましたが、この資料を見ると1929(昭和4年)の頃には私娼窟には七軒の売春宿があり28人の女性が働いていたことが分かりますね!

ご主人さんが把握していた、真鶴の売春宿の歴史に関してはこんな感じ。この他にも、真鶴のいろんな歴史や、松本農園のことなどなどいろんな話をして松本農園を後にすることになりました。

超早朝に起床して真鶴に向かい、10:00に松本農園を訪問して、気づいたらもう昼も大いに過ぎており、実に三時間以上にわたり取材させていただきました!

こんなに時間をとっていただき、マジ申し訳ない。。

そして、最後には真鶴駅に送っていただき、もう本当にお世話になりっぱなし状態。真鶴の色街史は私が探した限りほぼ記録は残っていませんでしたが、こうして地元の方に聞くことができて本当に良かった!

松本農園の御主人さん、本当にありがとうございましたm(__)m

赤線時代を知るおっちゃん現る!

松本農園を後にしたあと、別用で再び真鶴を訪問した私。

真鶴半島の先にあるケープ真鶴まで歩いて行こうとした時に、かつて賑わっていた西銀座もひと通り歩き回ってみようと思ってほっつき歩きに行ったわけです。

とはいうものの、「ここが本当に賑わっていたのか?」と思ってしまうほどの閑散ぶり。お店もほとんどシャッターが閉まっていて、人通りも少なくたま〜に誰かとすれ違う程度。

とはいうものの、”料理店”の鑑札が現れたことで妙にこの辺について聞き込みをしたくなってきた私。んで、この鑑札があったことで昔からやってそうなお店に入り、何か知ってないかと聞くと、ずっと地元に住む72歳のおっちゃんと遭遇!!

私:「ここが栄えていた頃の時代の話を知りたいんですが。」

おっちゃん:「お〜真鶴のそう言った歴史ね、赤線とかの時代の話だろ。寒いから中入りなよ!」

と言って、事務室?みたいなおっちゃんのアジトに進入してそこで話を聞くことになりました。いや〜まさか赤線時代のことを知る方に出会えるとは、気になったら声を上げてみるものですね。

おわりに

ということで、元々は松本農園のご主人さんに聞いた話をまとめて真鶴の色街史を締めようと思ったんですが、神おっちゃんが現れたため二つの記事に分割することにしました( ̄▽ ̄)

このおっちゃん、めちゃくちゃ記憶力がよくて、しかも知っていることは大抵教えてくれるとてもおおらかな方でした!今回おっちゃんに話を聞いて、そうそう知ることはできない真鶴の色街史についてかなりいろんな情報を知ることができましたよ!!

↓↓続編の記事はこちらです

参考文献

詳細・地図

| 住所 | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴834付近 |

|---|---|

| アクセス | 真鶴駅から徒歩10分ちょい |