今回は、長崎県のすんごい山奥にある博物館に関する記事になります。いやもう本当に凄い場所にある博物館。もうね、車じゃないと行くの無理で、公共交通機関では到達不能な場所っすww

そんだけ山奥にあるわけですが、肝心の博物館に関してはもう絶対行ったほうがいいと言えるほど素晴らしい博物館でした。

その名は「音浴博物館」。もうね、そこには15万枚近いレコードがあり、実際にそれらを機械にかざして聞くことができるんですから、昭和世代の名曲をレコードで聞きまくりたいって方には本当にオススメの博物館なわけです!!

ということで、その博物館に関しての全貌を以下で紹介していきますね〜!!

凄まじく山奥にある博物館

今回訪問する音浴(おんよく)博物館は、住所でいうと長崎県西海市になるわけですが、地図で見ると上の通りです。西彼杵(にしそのぎ)半島というめっちゃ読みづらい半島の中心部に位置しており、代表的な観光地があるわけでもなさそうですし、そうそう行く機会はない場所ですかね。。

で、カーナビに住所をブチ込んで長崎市方面から北上したんですが、近づくにつれて何かどんどん深い森に突入していき、「こんな場所に博物館あんの??」と結構不安になりましたわ( ;∀;)

周辺に全然建物らしきものがないし、「何でこんな場所に博物館作ったんよ・・」って一人心の中で突っ込みながら車を進めていく・・。

スポンサーリンク

ようやく現れたようです。もはや森の中をひたすらクネクネ進んできたため、どの道をどう進んできたかもはやわかりませんが何とか到着( ;∀;)

すさまじい田舎のため、KDDIである私のスマートフォンのアンテナは圏外になってしまいました・・。恐るべし、、音浴博物館。。

外観はログハウスみたいで、森の中という風景に見事にマッチしている。一体、中はどんな雰囲気になっているか、楽しみっすね。

ということで、早速入ってみることにしましょう!!

スポンサーリンク

音浴博物館の歴史とは!?

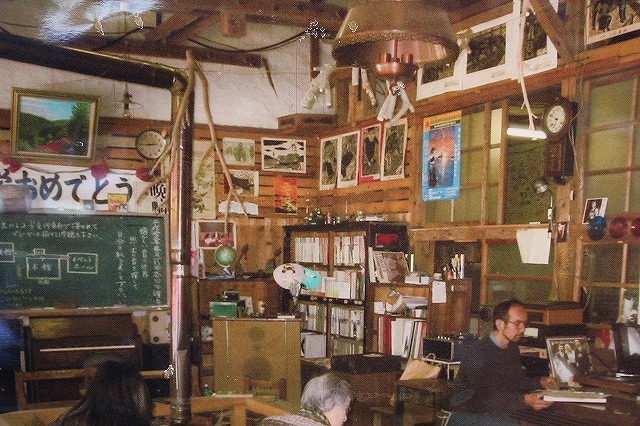

中に入ると、何人かのスタッフの方がいらっしゃっており、お客さんも数人いらっしゃいました。訪問した日は平日ということもあり、2,3人くらいしかお客さんがいませんでしたな~。

ということで、早速ですがまずはスタッフの方にこの博物館の歴史について一時間ほど説明していただいたのでそこから説明していきたいと思います!!

満州からの引き揚げ者が発端!

太平洋戦争が終戦した1945年以降、満州やシベリアなどの外地にいた日本人たちが日本へと帰還(引き揚げ)してきました。彼らは船で帰ってきたため、いくつかの港に帰ってきたわけですが、その中でも引き揚げ者の数が多かったのは福岡県博多港と長崎県佐世保港だったんですね。

博多と佐世保に帰ってきた引き揚げ者は140万人づつくらい。彼らは帰ってきた後は行き場所がなかったため、国があちこちに開拓部落を作ったわけです。

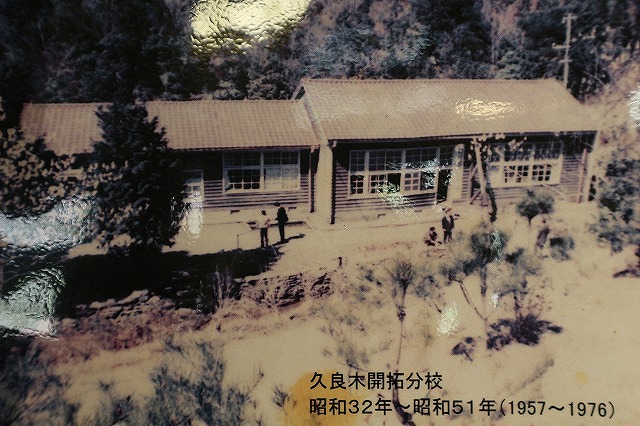

そして、今の音浴博物館がある久良木地区には、1952(昭和27)年頃に満州から引き揚げてきた方々がこの辺に住み着き、音浴博物館の建物は、その家族の子供達が通う学校として作られたものだったのです。

開拓部落、つまりは引き揚げ者に住む場所を提供するために未開拓地を切り開いたという背景があったからこんだけ山奥に博物館があったんですね!

多い時には47人の児童がいて、こ子で暮らしていた家族は農業で暮らしていたという。ところが、1957(昭和32)年に開校したこの学校は、1976(昭和51)年に生徒を送り出して廃校になってしまったのです。

ベトナム難民が潜んでいた!

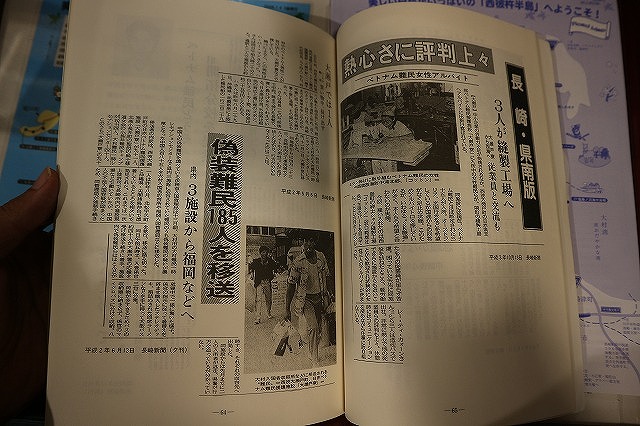

その後は、赤十字がここの建物を貸して欲しいと申し出て建物を拡張し、ベトナム難民たちがここで密かに暮らしていました。期間中を合わせると全部で671人の方がここで暮らしていたとのこと。

このベトナム難民が暮らしていた歴史は1995(平成7)年まで続いた。

館内に幾つか資料が残っていましたが、ベトナム難民がいたころの様子は新聞記事にこんな感じで掲載されていたようです。

超大量のレコードが運び込まれる

日本赤十字社のベトナム難民救護事業が終了して大瀬戸町へと返還された建物。それから五年近く放置されることになるわけですが、その後は凄まじいレコード博物館へと変貌を遂げていくことになるのです(*’▽’)

それには、とある一人のコレクターが関わってたんですね!

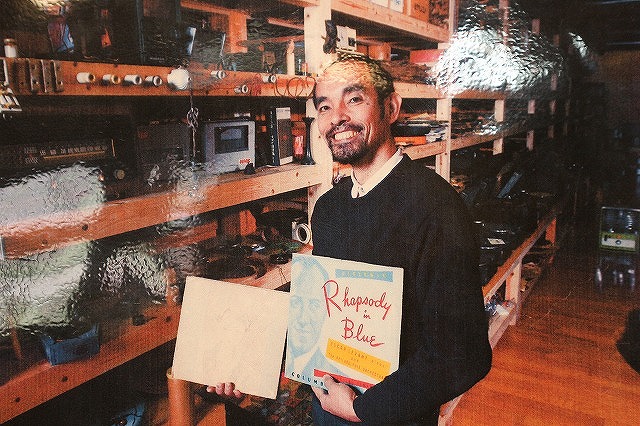

それは、岡山県倉敷市に住んでいた栗原榮一郎(くりはら・えいいちろう)という人物。この男性は職業訓練学校の講師をしていた傍ら、趣味でレコードをなんと五万枚も集めていたという。

倉敷では病院の倉庫を借りてそこで保管していたものの、1999(平成11)年の時に病院の都合で倉庫を返すように言われてしまい、これらの置き場所に困っていたという。。

そこで、インターネットで全国の自治体に保管先を募集したところ、3日後に長崎県庁から連絡が来てこの建物を紹介していただけることになったそうです。

そして倉敷市から10トントラック4台分の荷物を運び届けて、2001年に音浴博物館をオープンすることになりました。オープン後は、超大量のレコードが展示してあるという大変珍しい博物館ということでテレビや雑誌にも取り上げられたそうな。

ところが、建物が大変古く壁が剥がれたりと老朽化の問題が出てきたという。結構な予算が必要ではあるものの、役所も「ここはもったいない施設」ということで国の予算一億円を投入して大改装を行い、平成16年に今のように綺麗な建物になりました。

ところが、その直後に栗原さんが亡くなってしまった。彼は管理団体を作っていたこともあり、その団体が引き継いで現在も運営を続けているという。

| 1957(昭和32)年 | 久良木開拓分校が開校 |

| 1976(昭和51)年 | 久良木開拓分校が閉校 |

| 1980(昭和55)年 | ベトナム難民救援援護施設「大瀬戸寮」がはじまる |

| 1995(平成7)年 | 大瀬戸寮が閉鎖 |

| 2001(平成13)年 | 音浴博物館オープン |

| 2004(平成16)年 | 国の予算一億円を投入して大改装した後、リニューアルオープン |

スポンサーリンク

全体像はこんな感じ!

博物館の全体像は上の図の通りです。少し文字が小さいかと思いますが、蓄音機館、受付、展示室、体験ホールの四つに分かれている感じですかね!

それぞれの部屋にどんなものが展示してあるか、簡単に以下にまとめてみました!

昭和時代の生活用品や雑誌・本などの懐かしいものが展示されている。さらには超大量のSPレコードが展示されていて、好きなものを機械にかざして聴くことができる。

受付

ジュークボックスや福山雅治の幻のレコードがある。ここでも、レコードを再生する機械がある。

展示室

凄まじい数のLPレコードが展示されている。1960年以降の曲であればほぼ揃っている。

体験ホール

大量のスピーカーが並べられていて、好きなスピーカーを選択してLPレコードを聴くことができる。

受付以外は結構衝撃的な光景が広がっています(笑)

ということで、一つずつ次のページで説明していきたいと思います!