こんちわっす!

日本中の知られざるスポットを取材してブログにしている『知の冒険』。今回も、相変わらずマイナーな博物館の記事を書いたわけですが、今回取り上げるのは、石川県にある「深田久弥 山の文化館」っす。

深田久弥(ふかた・きゅうや)って、世間的にその名が知られているかはわかんないですが、『日本百名山』は多くの方が知ってると思うんですよね!

私もそうですが、山登りが好きな方であれば聞いたことある人が多いと思うんですが、その『日本百名山』は深田久弥が執筆した山岳随筆集が元なんですよね!

そんな人物について学べる資料館が、彼の故郷である石川県加賀市にあるので、その資料館について、そして深田久弥という人物について、紹介していきますね~~(*´▽`*)

見出し

登山好きなら行ったほうが良いぜ!

ということで、今回は日本百名山の生みの親である深田久弥という人物を知るべく、山の文化館を訪れたんですが、皆さんは登山はお好きですかね??

私は大好きで、学生時代は結構いろんな山に行ってました!

百名山で言えば、富士山、北岳、槍ヶ岳、奥穂高岳、乗鞍岳、木曽駒ヶ岳、筑波山、天城山、丹沢山、仙丈ヶ岳、鳳凰三山、瑞牆山、金峰山、大菩薩岳、八ヶ岳に登ったことがあります!

100座のうち15座か・・。

主に大学・大学院の暇なときに登りまくったわけですが、この百名山というくくりは昔から知ってはいたものの、それが深田久弥という個人の山岳随筆集が元になっており、深田個人が選定したものと知ったのは割と最近のことでした。

色んな方が意見出し合って「日本を代表する百個の山はこれにしよう!」って決めたのかと思ってましたから・・(;・∀・)

ということで、そんな深田久弥の記念館が石川県の加賀市という場所にあるんですが、それは彼の生まれが加賀市だったから。

門をくぐると時代を感じる木造の建物が現れるんですが、こちらが山の文化館の建物になります。昔々、この周辺は武家屋敷だったことから巨木な古木が散見されるのがちょっと気になりますが、この建物は1910(明治43)年に建てられた絹織物の織物工場だったようです。

建てられてから100年以上が経過する貴重な建物。1948(昭和23)年には福井地震という大きな地震があり、この辺の建物が倒壊するなかこの建物はびくともしなかったという、そんな災害をも乗り越えた過去もあるんすな~。

あと、この博物館の成り立ちについて簡単に説明すると、この建物を加賀市が買い取り、どんな施設に活用しようかと思った矢先、、

「そういえば加賀市には深田久弥という偉人が誕生した街っすよね??」

となり、2002(平成14)年に開館したって感じみたいです!

そんで、明治時代に建てられ、織物工場として使われていた貴重な建物だったということもあり、文化庁の登録有形文化財、そして経済産業省の近代化産業遺産にも登録されているご立派な建物なんすな~。

うい~~っすと中に入ってみるわけですが、今回はただ訪問したのではなく、日本全国の博物館を取材した本『世にも奇妙な博物館』の取材で訪れたんすわ!

全国の50箇所近い博物館を紹介する上で、この本でどの博物館を取り上げるかは結構試行錯誤したんですよね。

でも、私は百名山をいくつか登っていたことや、あとは深田久弥が亡くなった茅ヶ岳の山中にある慰霊碑、あとは彼が亡くなる直前に宿泊した最後の宿「穴山温泉 能見荘」に訪問したりと、ゆかりの場所を訪問していたこともあってこの博物館を本に取り上げました~~。

ということで、本の取材のために早速館内をスタッフの方に案内していただいたわけですが、まずは資料展示室へ向かうべく廊下を突き進みます。

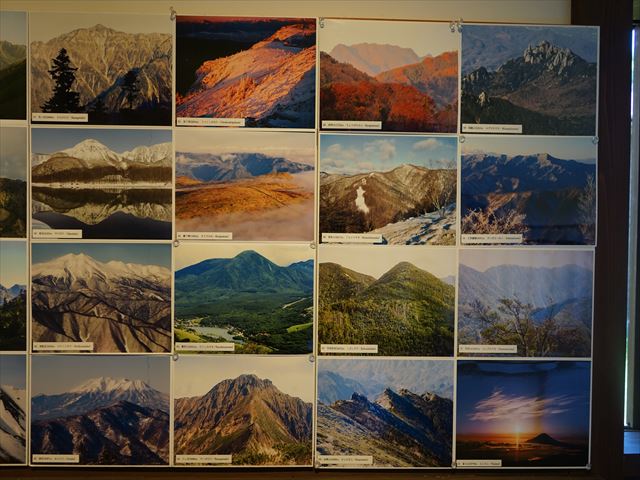

廊下には百名山の写真が展示されていますが、この建物が100年以上前の木造の建物ということもあり、こうした山の写真もメッチャ雰囲気にあってるんですよね!

これが、コンクリート造りの建物だったら、ちょっと雰囲気には合いずらいんじゃないかな~なんて思ってしまいますし。。

登山好きであれば、ここで立ち止まって百名山の写真を見入っちゃうんじゃないっすかね??

写真はどれも綺麗ですし、何か見てるだけで癒されますわ(*´▽`*)

廊下の奥を抜けると、こんな蔵が現れます。

この蔵は、この建物が織物工場だったということもあって大量の生糸を保管していたみたいっすね!

現在は、深田久弥ゆかりの資料の展示スペースとなってますので、ちょっくら入ってみることにしましょ~~(*´▽`*)

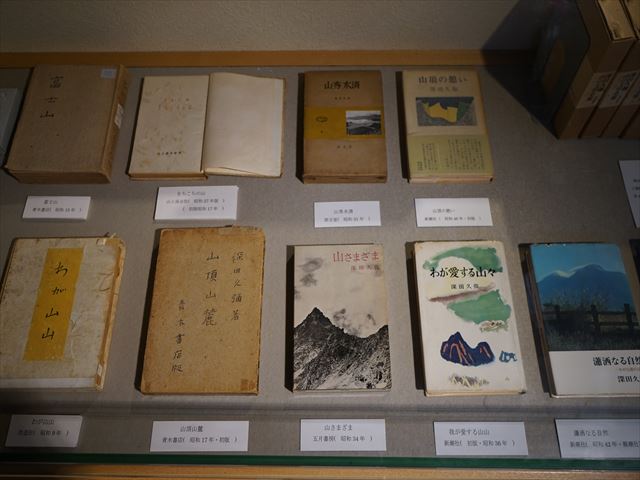

蔵の中はそこまで広いというわけではないですが、こうして深田久弥にまつわる写真や書籍、手書き原稿などが展示されております。

ではでは、ちょっとこの蔵に展示されている資料を紹介しながら、簡単にではありますが深田久弥という人物に迫ってみることにしましょ~~!

ボンボンで超エリートだった!

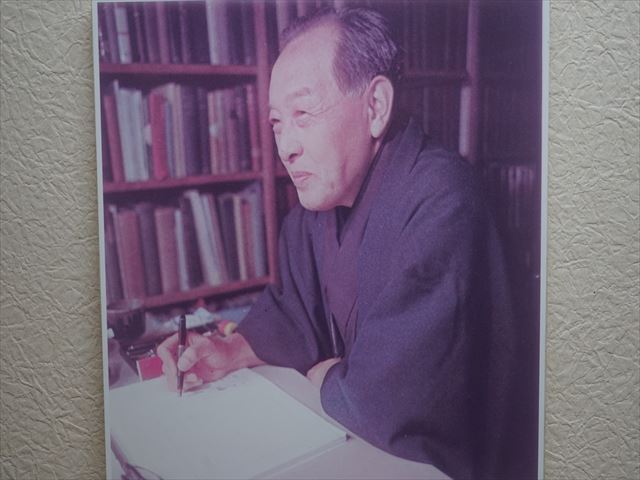

深田久弥は、1903(明治38)年に石川県江沼郡大聖寺町(現:加賀市大聖寺町中町)にて生まれました。

深田家は紙屋さん、印刷業をしていたこの辺では知られたお金持ちの家だったようで、お父さんは町会議員もしていたほど。深田久弥はそんな家庭で育った長男ということで、いわゆるボンボンってやつだったみたいですわ!

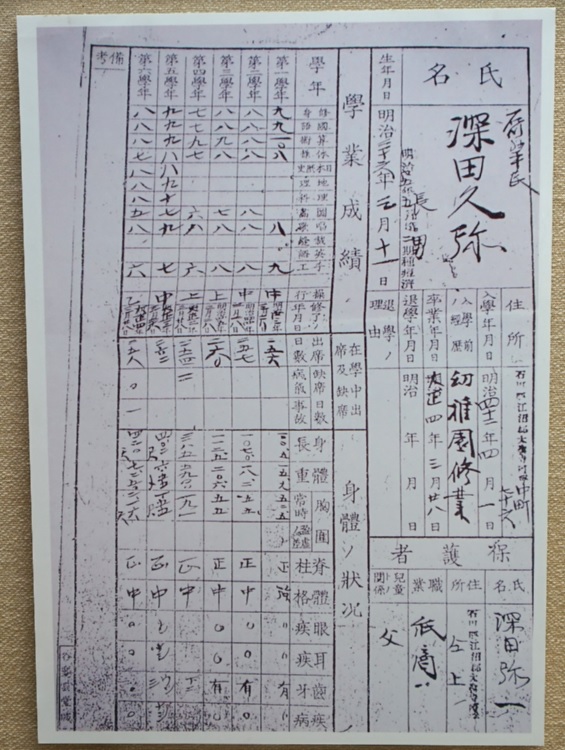

そんな良い家庭で育ったということもあり、お勉強もできて学校の成績は超優秀。

山の文化館には小学校時代の成績表のコピーがありますが、6年間通して常に優秀な成績を収めていますね。そんで、そのままの勢いで東京帝国大学(現:東京大学)文学部哲学科に入学したものの、「もうこれ以上大学で学ぶものはないわ!」と卒業までいかずに中退してしまうのです。。

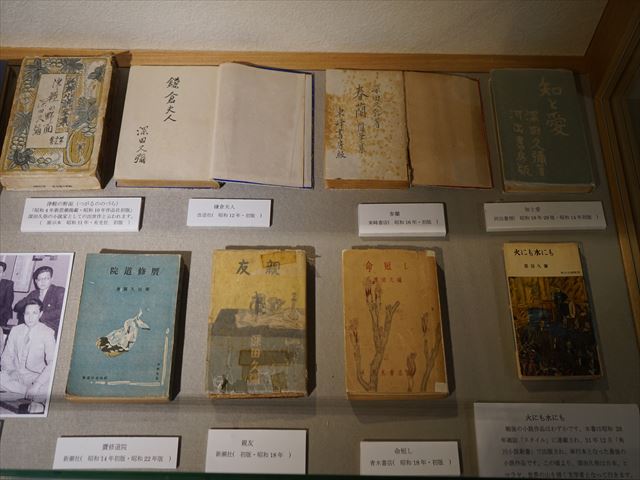

そして、深田久弥は『日本百名山』の印象が強いかもしれませんが、登山はあくまで趣味であり元々は小説家でした。鎌倉文士としてこんな作品を残し、小説家としての地位を固めていきます。

とはいえ、元々小説家だったというのもここに来て初めて知った私は、彼が書いた小説が展示されているものの、どれも知らないものばかり。。

館内にある年表を見ると、彼は鎌倉文士として小説家の道を歩みつつも、子供ができたり、母校の校歌を作詞したり、戦時中は金沢で入隊して南京で終戦を迎え捕虜になり、浦賀港に復員した後に婚姻届けを出す(婚姻届を出すだいぶ前に子供がいたんすね・・)といった流れの人生を歩んでいます。

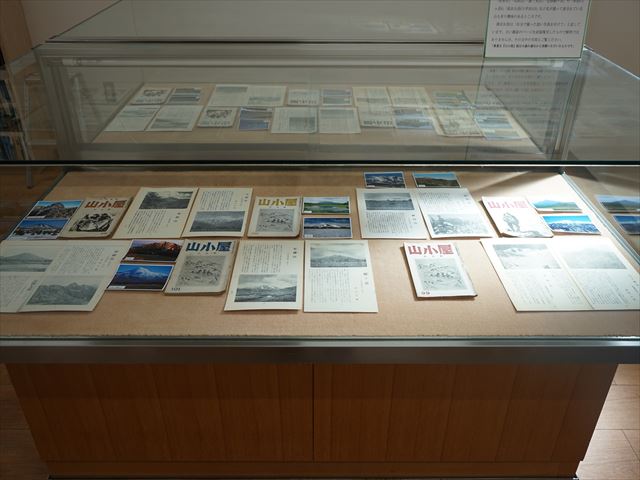

小説家として文壇で絶賛されていたころから、深田久弥は山の文学の執筆もしていました。1934(昭和34)年には最初の山の文学である『わが山山』を発刊。その後の1940(昭和15)年には雑誌『山小屋』にて連載を持つようになるのです。

山をテーマにしながら文学の道を進むも、登山はあくまで趣味の一つ。彼は登山家ではないんですね。

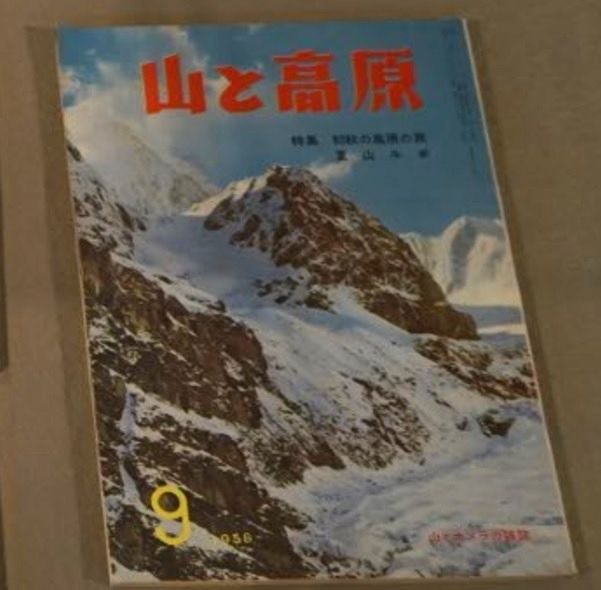

そんななか、彼が59歳の時に『山と高原』という山岳雑誌に連載を始めたことがキッカケとなり、登山家のバイブルである『日本百名山』を生み出すこととなります。

日本百名山に関する経緯は、このあと詳しく説明しますね!

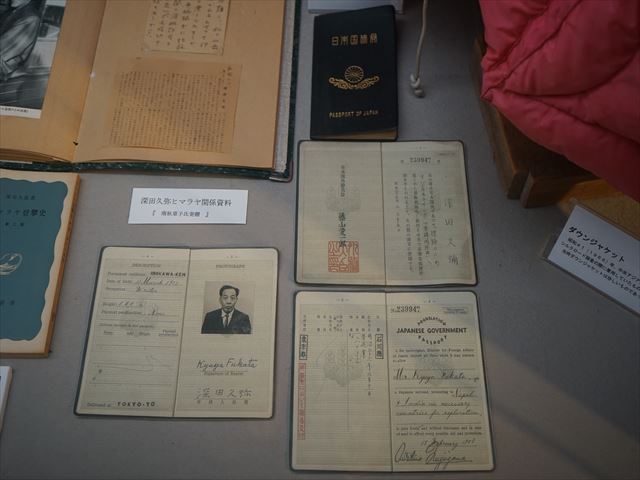

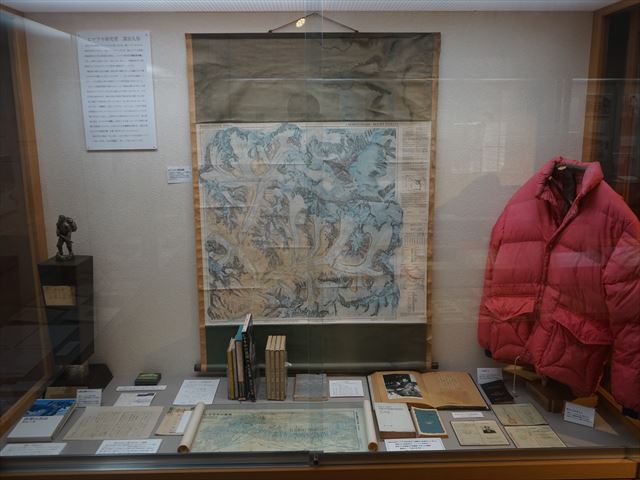

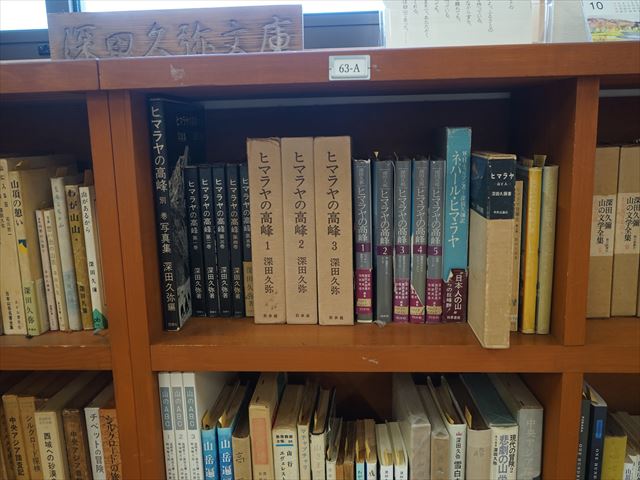

あと、深田は昭和30年代には日本におけるヒマラヤ研究の第一人者だったこともあり、さらにはシルクロードの研究にも携わっていたようです。

館内を案内していただいたスタッフの方は、日本百名山よりもヒマラヤ研究を推したいとおっしゃっており、このヒマラヤ研究コーナーはそのスタッフの方が設置したとのこと(*´▽`*)

ヒマラヤ研究ということで、エベレストに登るというスポーツ的なものではなく、彼は外国の登頂記録などを収集し、そこで戦争が起こったりとか、登った人やそこで亡くなった人などを取り上げるなど、そういった記録に基づく物語を書いたんですって。

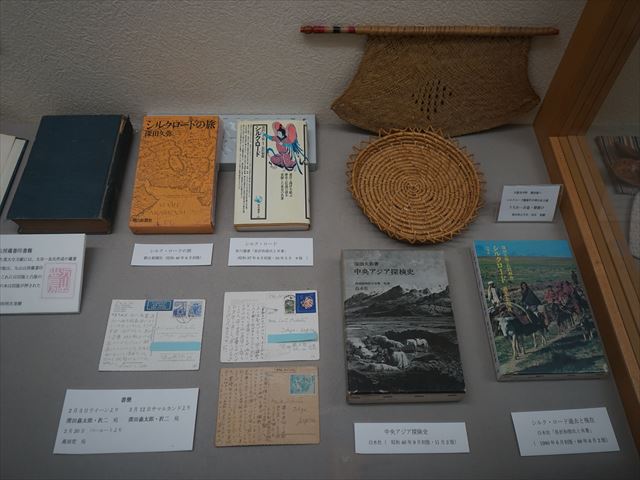

あとはシルクロード研究ですね!

そんな感じで、登山に限らず生涯を通してヒマラヤやシルクロードなどの研究をしながら文学作品を書き続けたんですね。

登山家のバイブル『日本百名山』

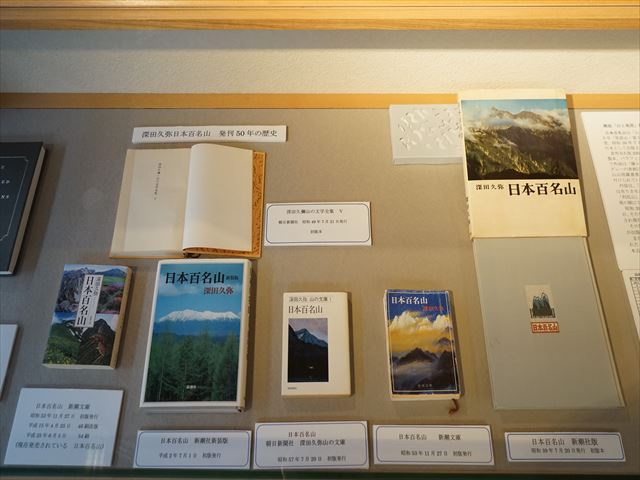

そんな展示物の中でも、やっぱり深田久弥という人物を語る上で欠かせないのが『日本百名山』なんですよね~。

登山を愛する人であれば多くの人が既知の言葉だと思いますし、この百名山を制覇までいかなくとも多くの百名山を制覇しようと登山を続けている人も多いんじゃないっすかね??

そんな『日本百名山』が出版されたのは、東京オリンピックが開催された1964(昭和39)年のことでした。

元々昭和34~38年に『山と高原』という山岳雑誌で連載していた記事が元となっています。小学校のころに地元の先輩に連れられて登ったのが始まりであり、趣味として登山を楽しんでいただけに過ぎず、始めは「ただ山と高原社から連載記事の依頼があったから書いてみた」って感じだったみたいです。

とはいうものの、『山と高原』の雑誌にて日本百名山の連載が始まると、月刊8,000部売れるほどの雑誌が日本百名山効果で徐々に売れ行きが良くなり、多い時には30,000部売れるまでになったんですって!

それだけの人気を博していた連載だっただけに、『日本百名山』の連載が終わると、その後、『山と高原』を発行していた山と高原社は無念の倒産。。

とはいうものの、そんな人気の連載だった『日本百名山』に新潮社が目をつけることになります。この連載のおかげで雑誌の部数も伸びたということで、「これ、単行本として出せば売れるんじゃね?」と考えたわけです!

そんな背景があって出版となった『日本百名山』。

1964年の発刊から50年以上が経過するわけですが、今でも本屋さんに並んでいるという山岳資料としては超異例のロングヒットとなったんですな~

今では山ガールという女性も何年か前に流行ったように、女性も含め多くの方が登山を楽しむようになりましたが、1964年はまだそんなに登山が一般的に楽しまれている訳でもなかったんじゃないっすかね。

そもそも、日本人は古くから山岳信仰があったこともあり、山に登ることは神様に近づくことという信仰の一環でした。

日本のシンボルでもある富士山には、富士山信仰のために登りにやってくる富士講の方々が宿泊する宿坊が今でも残されていますし、あとは神奈川県の大山、山梨県にある七面山、長野県にある御嶽山、立山、白山などなど山岳信仰の対象だった山は日本を探すとたっくさんあるわけです。

知の冒険では、江戸時代には物見遊山や信仰のために多くの江戸庶民が訪れたという神奈川県の大山について記事にしてるので、こちらも一応この流れで紹介しておきます!

そうして戦後になり『日本百名山』が出版されたあと、NHKが日本百名山を取り上げて長編の番組を放映。一つの山を15分間にまとめて番組を作り、それを長い期間かけて100回放送したんですね!!

「一つの山で15分番組×100回」という、日本百名山にメチャクチャ気合を入れて放映したもんだから、こうした効果もあっていろんな山が知られるようになり登山人口も増えていったというわけですわ。

まぁ登山は道具さえ揃えれば、金かかんないし、健康ですし良い趣味ですよね。

そうした登山ブームの一つのキッカケとなった『日本百名山』ですが、皆さんきっと気になると思います。

「百個の山は、どういった基準で選んだの?」

とね!!

先ほども書いたように、日本百名山は深田久弥個人が選定しています。

富士山、槍ヶ岳、八ヶ岳など多くの有名な山だけでなく、そんなに知られてない山も多いわけですが、この選定基準について、深田は本の中で以下の様に書いています。

選定についてまず私は三つの基準を置いた。

『日本百名山』p.424

第一は、山の品格である。誰が見ても立派な山だと感歎するものでなければならない。高さでは合格しても、凡常な山は採らない。厳しさか強さか美しさか、何か人を打ってくるもののない山は採らない。人間にも人品の高下があるように、山にもそれがある。人格ならぬ山格のある山でなければならない。

第二に、私は山の歴史を尊重する。昔から人間と関りを持った山を除外するわけにはいかない。人々が朝夕仰いで敬い、その頂に祠を祀るような山は、おのずから名山の資格を持っている。山霊がこもっている。ただ、近年の異常な観光業の発達は、古い謂われのある名門の山を通俗化して、もはや山霊も住み所がなくなっている。そういう山を選ぶわけにはいかない。

第三は個性ある山である。個性の顕著なものが注目されるのは芸術作品と同様である。その形体であれ、現象であれ、ないしは伝統であれ、他に無く、その山だけが具えている独自のもの、それを私は尊重する。そこにでもある平凡な山は採らない。もちろんすべての山は一様ではなく、それぞれの特徴は持っているが、その中で強烈な個性が私を惹くのである。

山の文化館のスタッフの方も話してましたが、こうした選定基準がありはするものの、ぶっちゃけ100のうち70くらいは誰が選んでも同じになりえるものなんですね。富士山、北岳、槍ヶ岳、剣岳、八ヶ岳、浅間山などなど。。

でも、残りの30はとなると、上記のような昔の日本人との関りがあった歴史を秘めていたり、形態が独特だったりなどの様子が含まれているようです。

日本百名山に関する説明としてはこんな感じですかね~。

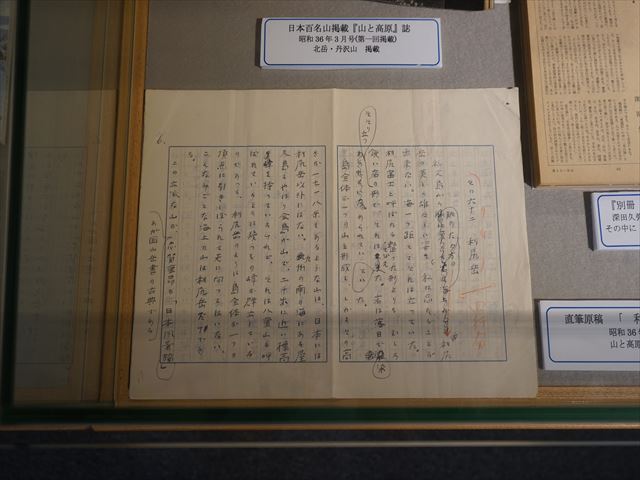

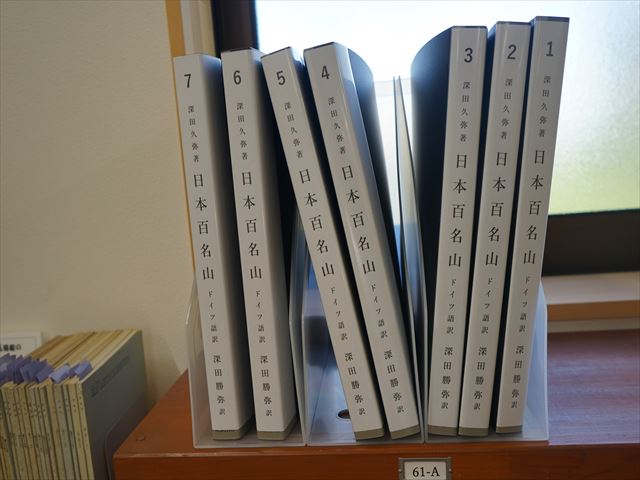

あ、あと、山の文化館には『日本百名山』に関する貴重な資料がありましてですね、、

それがこちらの、日本百名山の直筆原稿!!

書籍の直筆原稿って基本は出版社が捨てちゃうみたいなんですけど、ロングセラーとなったからなのか、出版社である新潮社がたまたま17座の原稿をもっていたため、寄贈していただいたとのこと!

こうした原稿用紙から、登山家のバイブルが誕生したと考えると、何だか感慨深いものがありますわ(*´▽`*)

膨大な山岳資料がある資料文献室

深田久弥関連の資料が展示されている蔵を見たあと、次にスタッフの方に案内していただいたのがこちらの資料文献室!!

部屋にはビッシリと書籍が並んでますが、これらはほぼ全部が山岳関連のもの。全部で何冊あるかはわかりませんが、ひとつの施設でこれだけの山岳資料が集まっているのはここだけとのこと!

資料のほとんどが全国からの寄贈によるものみたいです。ここは山好きの方であれば一日中読書に耽られる場所なんじゃないですかね!

という感じで、書庫の方はさらっと紹介させていただきました!

最後は茅ヶ岳の山中で亡くなった

彼は晩年も趣味である登山を続けていたんですが、登る山は他の人が登らないマイナーな山を登り続けていたそうです。

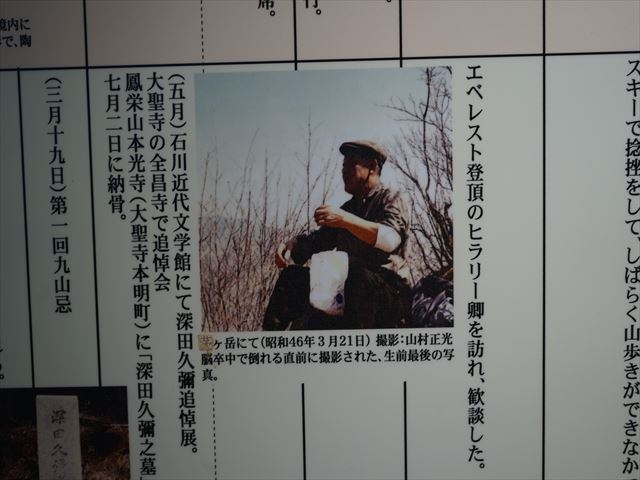

そんな深田が亡くなったのが1971(昭和46)年のときでした。

山梨県にある茅ヶ岳を登っていた時のこと、あともう少しで山頂という場所で深田は脳卒中により倒れ、そのまま亡くなってしまったのです。。

山の文化館には彼が亡くなる直前に撮られた、茅ヶ岳を登っている最中の写真もこうして掲げられています。日本百名山の生みの親は、最後は登山の最中に亡くなったんですね・・。

私は以前、この碑を見て彼の記事を書くために茅ヶ岳を登ったことがあるんですが、この写真はその時に撮ったものです。

亡くなってから50年以上もの年月が経っているものの、今でもお賽銭、さらにはお花が添えられていただけでなく、彼に贈られた手紙も置いてありました。やはり今でも、彼のことを偲び続けている方がいるほど、深田が登山界に与えた影響は大きかったんですな〜。

山梨県には深田久弥ゆかりのスポットが何箇所かあるんですが、その一つが「穴山温泉 能見荘」。ここは、茅ヶ岳に登る直前に深田が泊まった宿であり、つまり彼が生前最後に投宿した、最後の晩餐をした宿でもあるわけです。

そのため、深田ゆかりの宿として今でも語り継がれており、館内のロビーには、彼が宿に宿泊した際の写真なども掲げられています。

私は日帰り温泉で能見荘を利用させていただいたんですが、その時は女将さんから深田にまつわる話をいくつか聞かせていただきました。

という感じですかね!

山の文化館、あとは深田久弥の生涯について紹介させていただきましたが、あくまで私的には大変関心あった人物だっただけに、とても勉強になりましたよ!

おわりに

はい、以上になります!

今回は深田久弥という人物に関する資料館を紹介したわけですが、いかがでしたでしょうか??

マニアックな場所ですし、登山に関心ある方とかでないともしかしたらそんなに興味持てないかもしれないですが、個人的に関心ある人物だったということで今回は取り上げさせていただきました(*´▽`*)

場所的にも石川県加賀市という都心に住む人にとってはちょっと行きずらい場所かもしれないですが、年配の方だけでなく若い山ガール的な女性も訪れる

参考文献

詳細・地図

| 住所 | 石川県加賀市大聖寺番場町18番地2 |

|---|---|

| 入館料 | 一般:350円、高校生以下及び障害者の方:無料 |

| 開館時間 | 10:00~16:00 |

| 休館日 | 火曜(ただし祝日の場合は開館) |

| 駐車場 | 無料 |

| 電話番号 | 0761-72-3313 |

| アクセス | JR大聖寺駅から徒歩で約20分、加賀インターから車で約10分 |

| リンク | http://www2.kagacable.ne.jp/~yamabun/ |