「継続は力なり」の生みの親だった!

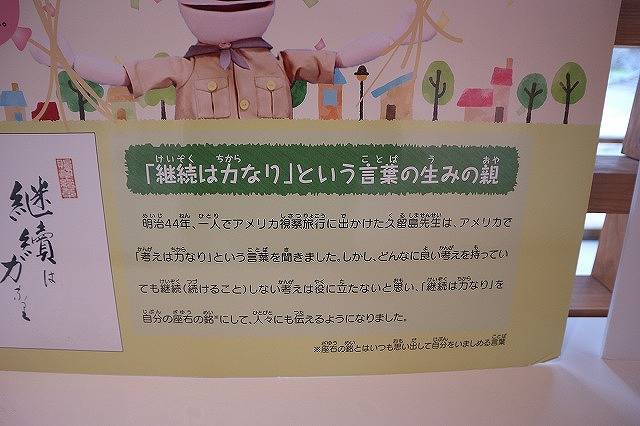

博物館の入り口にあるこちらの石板。ここに書かれている言葉は「継続は力なり」。多くの方がこの言葉を格言としているかと思いますが、実はこの言葉の生みの親は久留島先生だったのです。

それは、武彦が1911(明治44)年に一人でアメリカの視察旅行に出かけた時のこと。外国でホームシックにかかっていた時、世界一周旅行で世話になったトーマス・クック社のクローソンが訪ねてきました。彼が武彦にある言葉を投げかけました。

「武彦、人間は三つの力を持っている。第一はお金の力、もう一つは地位や身分の力、そして第三の力は”考え”だ。」

「思想は力なりという言葉がある。考えはね、ダメだと思ったらダメなことばっかり教えてくれる。しかし、なんとかなるだろうと思ったら、なんとかなることを教えてくれる。考えは人がくれるものでも、人が作るものでもない。自分が作るものだ。明るい明るい方へと、なんとかなると考えれば自然にそういう方法も見つかってくる。これほど力の強いものはない。」

このクローソンの言葉により、武彦は機会ある度に「考えは力なり」という言葉を口にしていたそうです。

しかしあるとき、「どんなにいい考えを持っていても、継続しない考えは役に立たない」ということにふと気がつき、それから武彦は「継続は力なり」を自分の座右の銘にし、人々に伝えるようになったという。

スポンサーリンク

久留島先生の思いは引き継がれている

博物館の奥にある旧久留島氏庭園の近くには、「童話碑」と書かれた碑が建っています。この碑は、1949(昭和24)年1月に久留島先生の童話活動50年を記念する童話碑を玖珠町に建てたいという阿南哲朗の発案によって建てられました。

建設募金運動も広がり、奈良刑務所の1,200名の収容者から作業賞与金を割いた献金が感謝分としていくられ、全国の小学校からは一円の献金と共に学校名や自分の名前などを筆書きした小石が四万個も送られてきたという。

その四万個の小石は、童話碑の下、深さ三メートルの地下に埋められているそうです。

そして1950(昭和25)年5月5日に、童話碑の除幕式が行われ第一回童話祭が開催されました。以後、毎年「こどもの日」には日本童話祭が開催され、久留島精神を次世代へとつなげているのです。

武彦は80歳を過ぎても口演行脚を続けていたという。そのような日本児童文化の向上に貢献したことが認められ、1958(昭和33)年には紫綬褒章を授賞。

しかし、1960(昭和35)4月29日に横浜市老松小学校で開催された女性教員大会が最後の公演となり、6月27日に内蔵がんで死去。玖珠町内にある安楽寺というお寺に納骨されているそうです。

久留島先生が亡くなった1960年には、「我が国における青少年文化の発展に寄与すること」を目的に久留島武彦文化賞が誕生しました。2018年には第58回久留島武彦文化賞の贈呈式が行われていたということで、久留島先生の思いは今でも引き継がれているようです。

おわりに

久留島武彦という人物の存在自体、この博物館を訪問するまでは全く知らなかった私(⌒-⌒; )

でも、本当に素晴らしい業績を残してこの世を去った人って思った以上にたくさんいて、そしてそういう事を学べる博物館も全国に視野を広げれば本当にたくさんあるんですね。

私もこれから知の冒険を続けていきますが、取材しに行ったり記事を書いたりするのは本当にコツコツ続けていくことが大事。改めて、「継続は力なり」という言葉をかみしめながら今後もブログ続けていきますね~!

参考文献

詳細・地図

| 住所 | 大分県日田市本庄町3−4 |

|---|---|

| 営業時間 | 09:30〜16:30 |

| 定休日 | 月曜日(祝祭日の場合は翌日) 年末年始(12月28日〜1月4日) |

| 入館料 | 300円(町外者) 150円(町内者) |

| 駐車場 | 無料駐車場約30台(三島公園公共駐車場) 大型バス駐車場(ゲートボール場駐車場) |

| 電話番号 | 0973-73-9200 |

| アクセス | 大分自動車道、玖珠インターチェンジを降りて車で5分 |

| リンク | http://kurushimatakehiko.com/ |