今回は、前回のシルク博物館に次いで生糸関連の記事になります!

江戸末期の頃から、横浜港から外国へと外貨獲得のために輸出されまくっていた生糸。甲信越地方では大変盛んに蚕糸行が行われていたようで、今回紹介する田島武平宅にある桑麻館蚕室もその流れで誕生したようです。

桑麻館蚕室はかなりマイナーなスポットで、ネットでも情報がかなり少ない場所ではありますが、生糸を学ぶにおいてはとっても勉強になるスポットだったので紹介しようと思った次第です!

ではでは、その桑麻館蚕室とはどのようなスポットなのか、以下で紹介していきたいと思います〜( ̄▽ ̄)

築155年の超穴場博物館

桑麻館蚕室がある群馬県には、生糸関連の施設で言うと富岡製糸場が超有名ですよね。2014年には「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界文化遺産に認定されましたし。

ただし、世界遺産になったのは、富岡製糸場以外に清涼育という蚕の飼育方法を確立した田島弥平宅や、生糸を保存していた荒船風穴などもあるんですよね。。とはいえ、富岡製糸場以外はそんなに知られてない感じなのかな。。( ゚д゚)

世界遺産に認定されている群馬の蚕糸関連施設としては以下になリます。

ヨーロッパなどの機械を取り入れて、繭から生糸を作る工程においての模範工場として全国にその技術を広めるための施設。

田島弥平旧宅

蚕の飼育に自然の通風を利用した「清涼育」という飼育法を考案した場所

高山社跡

田島弥平旧宅の清涼育に暖を加えた「清温育」を考案した場所

荒船風穴

天然の冷風を利用して蚕種を貯蔵する施設

↓ちなみに、日本の生糸産業に関しては以前記事にまとめたのでこちらも見ていただけると嬉しいです(*’▽’)

んで、今回紹介する桑麻館蚕室がある田島武平宅と言うのは、世界遺産に含まれる田島弥平宅のすぐ隣にある超ウルトラマイナーな建物であり、田島武平は田島弥平のお兄さんでもあるわけです!

そもそも、私が桑麻館蚕室を取材しに行ったのは2019年12月のこと。

本当は田島弥平宅を取材しに行ったのですが、スタッフの方からいろいろ話を聞いているときに田島武平宅に「桑麻館蚕室」と言う資料館があると教えてくれたことで初めてその存在を知ったんですね。田島弥平宅は中を見ることができないものの、田島武平宅は今日でも中を見れると言うことで取材しに行ったって流れですね!

ただ、ここは思った以上に素晴らしいスポットでした( ̄▽ ̄)

スポンサーリンク

と言うことで、早速お隣の田島武平宅へとやってきました!今では一部が住宅にもなっているこの建物の二階が、「桑麻館蚕室」と言う資料館になっているそうです。

とはいえ、ここはネットにもほとんど情報が載っていないだけでなく、GoogleMapにも地点登録されていなかったこともあり、そりゃ誰も気づかないわな。。

現地に来てもこの看板しかない状態なので、現地の方から教えてもらわない限り気付かないわこりゃ。。ちなみに、GoogleMapには私が地点登録しておいたので、今では検索すると表示されると思いますよ!

インターホンを押して中へ入るとこんな光景が。資料館というか、家??

お母さんが出迎えてくれて、「スタッフの方からこの資料館を教えてもらいました〜」と言う旨を伝えると、早速二階にある資料館へと案内してくださいました。

スポンサーリンク

超急な階段を上って二階へと上がります!

んで、二階に上がったわけですが、こりゃいい空間ですわ!

築155年の木造建築物ということもあり、結構床がギシギシ音がしたり空気や雰囲気もまさに田舎のおばあちゃん家に来たような雰囲気。最高ですわ~~!

ではでは、ここからはご主人の方に案内していただいた内容を踏まえながら、この桑麻館蚕室の背景などを紹介していきたいと思います( ̄▽ ̄)

種繭農家だった田島武平宅

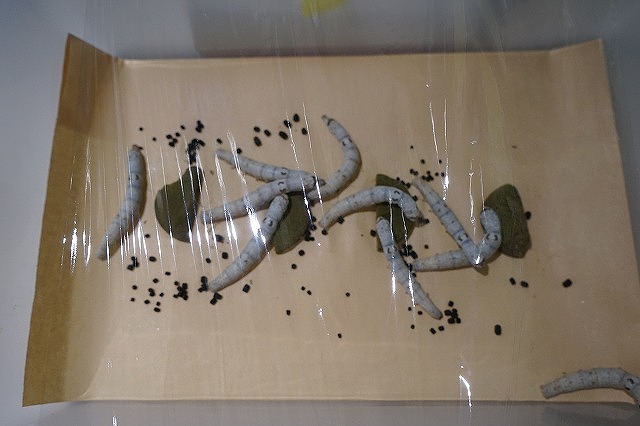

まず抑えておきたいのが、この田島武平宅は種繭農家だったという点ですね。生糸産業は、「蚕が卵を産む→卵が孵化して幼虫に→幼虫が成虫になる間に身を守るため繭を作る→繭から一本の糸にする」ってのが一通りの流れになるわけです。

んで、農家には卵を買い受けて繭が出来るとそれを製糸会社に売る「糸繭農家」と、蚕に産ませた卵を糸繭農家に売る「種繭農家」の二つのパターンがあるようなんですが、この田島武平宅は卵を売る「種繭農家」だったんですね!

ちなみにですが、この「糸繭農家」「種繭農家」という言葉は後日ネットで検索するとそうそう出てこない言葉なので、ご主人さんが内容を理解しやすいように使っている造語かもしれません。。あと、「種=卵」という理解でOKです。

そしてその売り方は売掛という方法をとっていました。今はホストクラブとかでもこの方法で支払われていますが、いわゆるツケ払いってやつですね。

つまり、種を糸繭農家に売った際にすぐにその分の現金を受け取るのではなく、その売った種によって糸繭農家が製糸会社に販売して収入を得たときに、種の分のお金を種繭農家に払うという後払いシステムってことです。

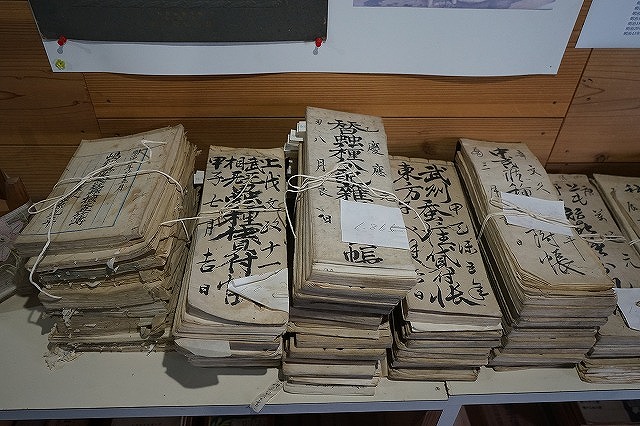

この台帳は、江戸時代にお蚕の卵を農家の方に販売した記録を残した物。表紙を見てみると、販売とは書かずに「貸付」と書いているのがわかるかと思いますが、そう書いてるのは上記の理由なんですね!

なんでそうなったのかというと、そうしないと種を売った時点ではその分のお金を糸繭農家が支払うことができなかったこともあったそうで。それだけ、この時代は信用で成り立っていた部分があったんですね!

種繭農家が養蚕業界の中核に!

ただし、蚕は温度に非常に敏感だったこともあり「運の虫」とも言われるほど飼育が難しく、当時は卵から必ず繭ができるという時代ではなかったのです。そうなると、種繭農家からしたら種を売ったのに糸繭農家が飼育に失敗して卵をパーにしてしまったら自分ところにもお金が入ってこなくなるわけですわ。。

それじゃ~ヤベ~わけですわ!

そこで、種繭農家はただ種を売るだけでなく、蚕の飼育方法においてその地域の技術レベルを上げなくてはいけなくなったので、桑や繭の管理方法に関する手引書を作って皆に配るなどの仕事まですることになったのです。そんなことから、その地方における養蚕業界の中核になるわけですね!

田島弥平宅では清涼育という養蚕の飼育方法を確立しましたが、それには以上のような背景があったんじゃないですかね??

スポンサーリンク

皇室で行われた宮中養蚕

それだけ養蚕が外貨獲得のために必要だったということで、皇室にも影響を及ぼしていました!

館内にはこのような錦絵が展示してあるのですが、これは何を描いたものかわかりますでしょうか??

皇室で養蚕を行っている様子を描いたものなんですが、明治維新の時代からは宮中養蚕と言って皇室でもこういったことが行われていたんです。

というのも、生糸が海外に売れ始めた5年後には明治維新が起こり、明治政府が国づくりの中核に外資の獲得に養蚕業を置いたのは明白だったんですね。んで、その象徴として明治4年から宮中で皇后陛下が養蚕をやろうということになり、「その陛下に養蚕を教える先生をどこからか連れて来てくれ〜!」ってことになったのです。

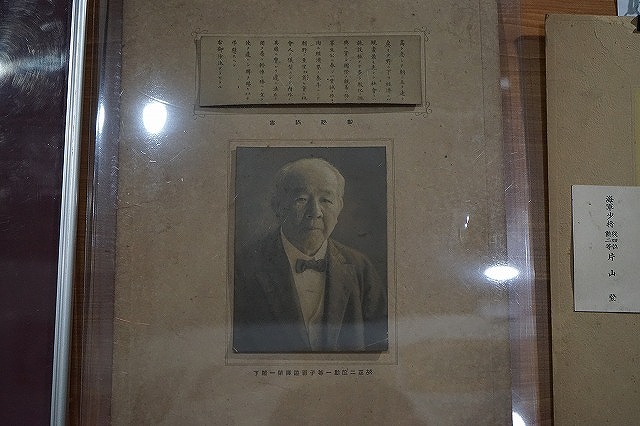

そして、その先生として最初に白羽の矢が立ったのは渋沢栄一(しぶさわ・えいいち)でした。2024年には新しい一万円札にもなるこのお方は、500近くの会社に携わってきた超一流の企業家であり、明治辺りの歴史を掘り下げるといろんなところで名前が出てくる方なんですな!

「武州の百姓の息子だから養蚕のこともわかるだろう」という話になったことで候補に挙がったようなのですが、途中から武士になっていたこともあってあんまり養蚕に関して教えるのに自信がなかったのだとか。。それで親戚筋だった田島家に話がきたわけです。

そう、実は渋沢栄一と田島家は親族だったんですね〜〜。

実際に宮中養蚕をしに行った方々の写真が桑麻館蚕室には展示されています。

その第一部隊として、武平宅で働く従業員と親戚のうち素行が良くて技術も高い女性四人をまず連れて宮中へ行ったという。

↓最終的には12人の女性が宮中に招かれたようですが、その中の一人である田島民(たじま・たみ)が、出発から帰宅までの75日間における養蚕の記録が書かれた『宮中養蚕日記』という本も出ていたり!

なので、この田島家というのは皇室ともこういった関わりがあったわけです。こりゃすごいわ!

館内には、そんな背景があったということで宮中養蚕を描いた錦絵がこんな感じでたくさん展示されております。この絵、元々田島家にあったのではなく今のご主人が集めた物なんですって。

しかも、どうやって集めたのかというと、まさかのヤフオク(笑)

一年くらいかけてこれだけ集めたそうです。だいたい一つ三万円くらいで購入したそうですよ!

ヤフオクってこんなのも買えるんだ。今度いろいろサイト漁ってみようかな(*’▽’)

ちょっと絵をよく見てみましょう!

女工さん達が養蚕を行っている様子が描かれており、この絵は1882(明治15)年の様子みたいですね。

んで、絵をよく見てみると何か気づくことはありませんかね。実はこれらの絵、ただ養蚕しているワンシーンを描いているわけではなく、養蚕の工程が分かるように各工程が描かれているんですね。なるほどね~~!

明治21年の絵になると、先ほどとは異なりかなり洋風チックになっていますね。横浜港が開港してから30年くらい経った頃ですが、この頃になると西洋文化がここにも垣間見れるようになっていたようです!

こういった絵は時代背景を大きく反映しているのでとても面白い(*’▽’)