こんにちわっす!

日本中の知られざる場所を取材し続けている知の冒険。特に博物館に特化して記事にしているこのブログですが、今回の舞台は静岡県の蒲原っす!

蒲原(かんばら)って聞いても、「えっ、どこやねん!」「何あんの?」って方がもしかしたら多いかもしれない。。でも、東海道の宿場だったことで少し知名度があるかもしれないですけど。

んで、この蒲原には素晴らしい近代建築である元歯医者さんの記念館があるということで、記事にしたので、以下で紹介していきますね~!

見出し

空色の鮮やかな近代建築

今回紹介する旧五十嵐歯科医院があるのは、静岡県の蒲原という場所。蒲原って、私は関西方面に行くときに何度も通ってはいるんですが、今回みたいに立ち止まって訪問するのは初めてかもしれないっす。。

場所は上の地図で示した所ね!

かつての宿場町である蒲原宿だった場所で、昔からの古い建物も多いですが、目立った観光地というわけではないので、この辺来た方は結構少ないかもしれないですかね。

そんななか、すんごく見ごたえある建物があるんすよ!

どうです??

色合いも独特で歴史を感じる建物であり、近代建築が大好きすぎてたまらない人間だったら、これだけでご飯三杯くらいいけるんじゃないっすかね!

この建物は大正期以前に町屋建築として建てられた建物でした。最初は民家だったものの、当主の五十嵐準氏が東京歯科医学専門学校(現:東京歯科大学)を卒業した1914(大正3)年頃に歯科医院を卒業するにあたり、町家を洋風に改築。

その後、西側部分を増築し、さらには東側も増築して、一体的な洋館をして現在の形になっています。在来の町家の特徴を残しながら外観が洋館というユニークな点が評価され、2000(平成12)年に国の登録有形文化財となりました。

そう、ということで、この建物は最初は民家であり、途中から歯医者にするためにこういった擬洋風建築になったというのは重要なポイントっすね!!

表札には旧漢字が使われていますね。醫院の”医”が”醫”になっているのが時代を感じますが、昔の漢字は難しい。。

こういう札みたいなやつも、結構気になるんですよね~~。黒い「電話二三番」と書かれているのは、後でも出てきますが大正時代に初めて電話を引いた時の番号っす!

ではでは、中に入ってみることにしましょう!!

大正時代の電話ボックスが良い!

入り口はこんな感じ。ここは入館料が無料で、確かNPOが維持しているって言ってました。

お客さんもまばらで、希望するとスタッフの方が館内を案内してくれます。ということで、もちろん私もお願いして館内を案内していただきました(*´▽`*)

案内する中で、早速気になったのがこちらの電話ボックス!

蒲原では大正7,8年頃は25軒しか電話が引けなかったそうで、ここはその一つだったようです。今でもここの電話番号は「054-385-2023」ということで、最後の番号を見ると、その名残りあることがわかるんですな~。

中には黒電話があるんですけど、この電話は今でも現役。ところが、小さい子供だと、電話のかけ方がわかんなくて穴に指を突っ込んじゃうんですよね。

私が小さい頃はまだ実家がこういう電話だったし、ジェネレーションギャップというものを日々感じつつある今日この頃・・。

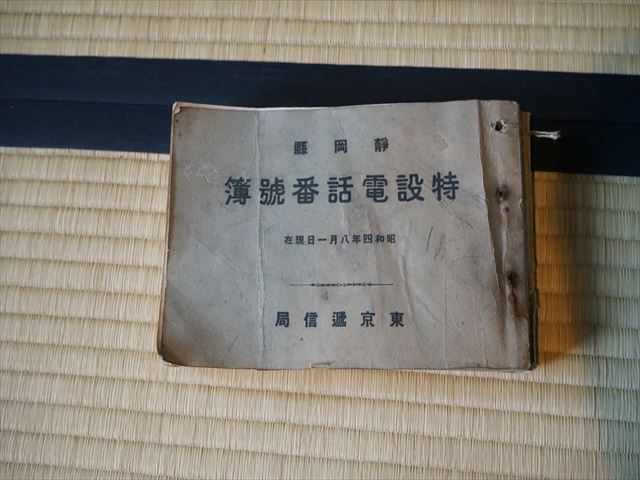

その中でも、私が特に気になったのがこの電話帳。静岡県内の昭和四年の電話帳ということで、当時に電話が引かれていたお店が記載されているんですわ!

中には貸座敷(いわゆる遊廓にあった建物ね)とか、芸者置屋も載っていて私的にはドストライクな品物。でも、今回はあんま関係ないのでこのくらいで。。

町おこしのモデルにも!

で、最初に案内していただいたのは一階のこの部屋なのですが、ここは住んでいた方のプライベートルーム。手前の部屋はもともと台所だった場所って言ってたっけな。

ここは歯医者の建物でしたが、待合室や診察室は二階になるんですね。なので、一階は基本住んでいた方の部屋なんすわ!

1914年頃:歯科医院開業(二階を診察室に改装し、外観を洋風に)

1918年頃:西側を増築

1938年頃:東側を増築

1940年頃:二階奥の離れを増築

1970年頃:五十嵐歯科医院を閉鎖

1980年頃:民家だったが空き家に

1998年:蒲原町が土地を購入し、建物は五十嵐氏から寄贈

2000年:一年かけて建物の耐震補強工事を実施

2001年:旧五十嵐歯科医院として一般公開

ちょっとここでこの建物の簡単な流れをぶっ込みますが、流れは↑のような感じです。

そもそもこの建物がいつ建ったのか、厳密には不明みたいなんですよね。その後、歯医者を経て、閉業した後は民家として暮らしていたみたいですが、その後はしばらく空き家になっていたそうです。。

今はこうして綺麗な建物として維持されていますが、それまでは空き家となって結構荒れてたみたいっすよ。。

最終的には所有者の方から建物が寄贈していただき、土地は蒲原町が買い上げて一年かけて修復して現在の形になりました。

これ、いわゆる町おこしの一環とだったようです。今のように一般開放したのは2001(平成13)年ですが、当時は今みたいに町おこしの運動が盛んな時期でもなかったことから、ここは町おこしのモデルとして多くの方が視察にも来たみたいです。

建物の背景については、ざっとこんな感じでしょうか!

ではでは、再び館内の案内に戻ることにしましょう。

中が霧のタンスになっている。桐は湿気に強いため、金や薬を保管していました。金は、入れ歯に使うための金だったとのこと。

移動して、こちらも一階のプライベートルーム。

視線を上げてみると随分立派な欄間がありますが、こちらは近江八景の風景を描いたもの。関東では「××八景」というと金沢八景が有名ですかね?

風景が良いってよりかは、京急の駅名として残ってるだけっすけどね。。

しかし昔の建物は本当に細かく作られてるよな~。見るだけで本当に楽しい。今の建物はそっけなく感じてしまいます。。

一階はこのくらいにして、階段を上って二階へと進むことにします!!

豪華な造りの特別な方向けの待合室

廊下は、外とは一枚のガラスだけで隔てられているだけ。冬は寒かっただろうな。。

まず案内するのがこちらの豪華な襖(ふすま)がある部屋。ここは、二階西側の座敷で、特別な方のための待合室に使用されていました。

そう、特別な方向けの部屋であるため、こうして襖が豪華なんすわ!

さらにさらに、ここは結構マニアックというか私も知らなくてスタッフの方のに教えてもらったんですが、天井にもその特別な思いが残されているんです。

それが天井に使われているこちらの梁(はり)。

よ~く見ると、四角形であるはずの梁の角が削れているのがわかるでしょうか??

こちら、左の写真がさっきの特別な方のための待合室に使われている梁で、右が一般の方向けの待合室(後で紹介します)に使われている梁です。

右は角が削れてないのに、左は削れているのがわかりますでしょうか??

これがですね、特別な方向けの部屋だからこそという意味が込められているんですって!

この特別の方向けの待合室は襖で仕切られています。逆側はこんな感じで、こちらも見事な絵が描かれてますな!!

そして欄間を見てみると・・

おーーーー、これは実に見事な富士山っすね!

さすが、富士山が見られる静岡県だけありますわ。さらにはその周りに浮かぶ雲も実に見事に描かれているのも感動します。

そしてこの部屋は床の間もあります。

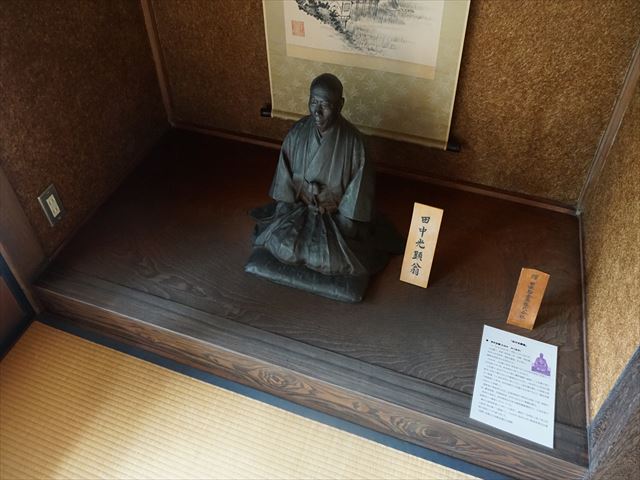

んで、写真の左下を見るとなんかちっちゃい像があるのに気づきました??

こちらは田中光顕(たなか・みつあき)という方。坂本龍馬が暗殺されたときにいち早く駆け付けた、維新の志士の1人だった方みたいっす。生まれは高知で、晩年は静岡県富士川町に別荘を建てて静かに暮らしていたとのこと。

最終的には蒲原の別荘で97歳で亡くなり、晩年にこの病院にお世話になったみたいです。そういった方だったということで、この特別待合室を利用していたことで、この像が置かれているんですね。

ちなみにこちらが一般の方向けの待合室。

欄間も、だいぶ造りに差がありますね。。昔の建物はこうした一般の方向けと特別な方向けの部屋の造りの差が激しくて、結構露骨っすねww

今ではお偉いさんたちも上級国民何て言われているけど、昔は今以上に地位とかそういったもので差別が露骨でしたが、「世の中そういうもん、仕方ない・・」って感じだったんでしょうか。

洋風な造りが印象的な診察室

そして私的に、この建物の一番の見所だと思っているのが、ココ診察室!

ガラス窓が多く、採光・換気が良くて開放感にあふれてますね!

天井は漆喰で、床はリノリウムという素材が使われています。

ここ、スタッフさんによると春と秋にはここでコンサートも開かれていたそうです。多いときは70~80人ほどの方が訪れるとか!

しかし今みると素晴らしい洋風の近代建築なわけですが、実際に歯医者だった当時は、ここで多くの方が診察を受けていたわけですよね。当時が偲ばれる。。

館内には、当時の診察台があるくらいで、その他の歯医者時代のものはほとんど残っていません。今でも直系の方が、東京で歯医者さんをやっているそうです。とはいえ、こうして診察当時の写真も、かろうじて一枚残ってました。

しかし歯医者ってみなさん通い続けたことありますか?

私はですね、中学の頃から高校生になるまで、歯並びが酷くて矯正で地元の歯医者に通い続けていました。あの金属のやつを何年もはめてたんですが、今となってはいい思い出ではないですが、一つの思い出っすね。

ちなみにここで診察を受けていた患者さんについて、とある話があるんですね。

関東方面から芸者さんが訪れていた

それがこの建物にまつわる話。

この建物の裏には蔵以外にこんな建物も残っているんですが、ここは患者さんが入院というよりかは自炊して寝泊まりしていた建物だったそうです。

なぜ、この寝泊まりする建物が必要だったのか?

この病院は名医だったこともあり、遠くからも患者さんがやってきていました。それは私が棲む神奈川県からの方もいたようで、現在のように丹那トンネルが開通する前の時代だとこの病院に通うことが難しかったわけです。

丹那トンネルって、現在の東海道線の中でもかなりの難所であり、丹那トンネルはそれを解消するために丹那断層をぶち抜いて16年かけて作ったトンネルなんすね!

そんなこともあって、この建物が必要だったというわけ。この建物は老朽化がひどく、中は見ることが出来ない状態のこと。近い時期に取り壊すそうです。。

ちなみに、患者さんとしては芸者さんが多かったとスタッフの方が言ってました。というのも、向かいに住んでいた90歳を超える年配の方などが、病院が現役の時にこの病院のお医者さんと仲良くしていたことで、昔の様子を覚えてたんですって。そう言った方々が「芸者さんをよく見た」とおっしゃっていたそうです。

自炊して寝泊りする建物があったとは、今では聞かない話っすよね。当時、この歯医者さんはどんな雰囲気の病院だったんだろうか。。

診察室の明かりは、よ〜く見るとデザインが施されていて見応えありますな!

当時のものとしてインパクトあるのはこのくらいですかね。あと、次に紹介する部屋にも少しばかり当時のものが残っていますけども。

同じ静岡県にある、袋井市の澤野医院記念館なんかは病院当時のものが結構残っているんですけど、それは結構なレアパターンでしょうね。ここは廃業してから結構な年月が経ってますし、廃墟だった建物をこうして市の税金突っ込んで復活させたわけで、こうして館内を見れるだけ大変有り難いというわけです!

こちらの図工室みたいな部屋は、歯をかたどって入れ歯を作ったりする部屋。床がめっちゃギシギシ鳴りますが、それがまた味があります。

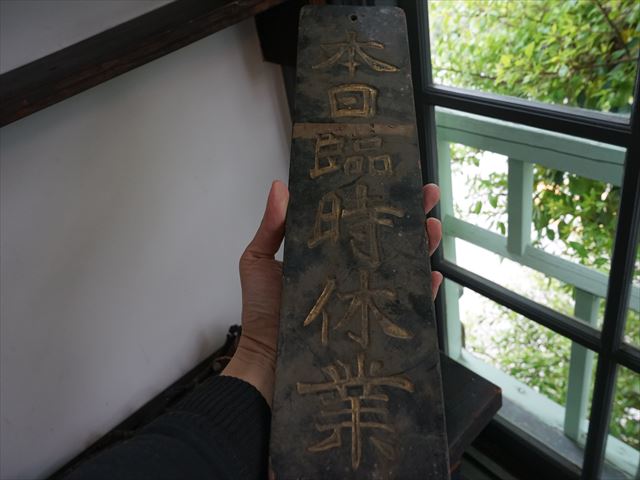

「本日休業」の札が立てかけてありました。現役の時は、表にかけられていたんでしょうね!

裏は何が書いてあるのかと思ってひっくり返すと、、、

「営業中」かと思いきや、「本日臨時休業」だった。。(笑)

あと、こんな豪華な時計もありました!

時計なんだろうけど、デザインが凄過ぎて置物についでに時計が備わったようにも見えるww

はい、二階は以上ですね。先ほども説明に書いたように、二階には二つの待合室(特別な方用、一般用)と診察室、技工室があったってわけです。

二階の紹介は終えたので、また一階に下ります。

下りてきましたが、一階は最初に紹介しましたよね。。あとですね、庭にはこんな立派な蔵があります。とはいえ中は入れないので、外観だけ見て楽しむだけっすけども。。

あと昭和レトロ好きにはたまらないタイル張りの浴槽もあります!!

これ、他所の家でも見つかっている形式のタイル風呂らしく、スタッフの方によれば、昭和57年まで暮らしていた奥さんが使うために作られたとのこと。

いいよな〜こういう風呂に入ると、よりリフレッシュできますよね!

おわりに

以上になります!!

今回は元歯医者さんの建物だったわけですが、こうした近代建築の病院関連の施設というか博物館は、静岡県、あとはお隣の山梨県にポツポツとあるんですよね。

以前もブログで紹介しましたが、同じ静岡県の袋井市にある澤野医院記念館は、元個人病院の近代建築を一般公開した資料館。館内には、当時の医療器具が大量に残っている、大変見ごたえあるスポットなんですわ!

さらに、この近代建築の建物は、富士市の広見公園にある「杉浦医院」という元病院の建物。雨の日でなければ、玄関の中にのみ、入ることができますよ!

あとは、地方病という病気の患者さんがたくさん訪れた、山梨県昭和町にある「昭和町風土伝承館 杉浦醫院」。いまだに、なぜ甲府盆地で蔓延したかわかっていない地方病と115年戦い続けた記録を、ここで学ぶことができる貴重な場所となっております!

という感じで、静岡や山梨にはこうした元病院の建物、博物館がるので、興味がある方は、ぜひ訪問してみて下さいね~~(*´▽`*)

参考文献

詳細・地図

| 住所 | 静岡市清水区蒲原三丁目23-3 |

|---|---|

| 入館料 | 無料 |

| 開館時間 | <3月~10月>09:30~16:30 <11月~2月>09:30~16:00 |

| 休館日 | 毎週月曜日・祝日の翌平日 年末年始期間(12月26日~1月5日) |

| 駐車場 | なし |

| 電話番号 | 054-385-2023 |

| アクセス | JR新蒲原駅から徒歩10分ほど |

| リンク | https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_002456.html |