ういっす!

今回は、天体望遠鏡がテーマなんだけど、みなさんどうですかね、天体望遠鏡に触れる機会った今までどのくらいありましたでしょうかね??

えっ、私??

う~~ん、どのくらいあったかというと、ほっとんど無いと思います。星座くらいは多少理科の授業で勉強したから覚えているけど、そのくらいかな。。そもそも望遠鏡ってメッチャ高そうだし、個人で持っている方ってあんまいないっすよね。

だから望遠鏡がある施設とかそういう所に行かないとなかなか接する機会はないと思うんだわさ!

そんな望遠鏡に関する日本で唯一の博物館が、香川県さぬき市にあるんだってさ!香川県はうどんだけじゃねぇってわけっす!

結構たくさんの望遠鏡があるということで、いろんな望遠鏡を見たり学んだりしてきたから、その辺を以下でまとめたいと思います~~(*´▽`*)

日本で唯一の天体望遠鏡博物館

今回紹介する天体望遠鏡博物館があるのは、香川県さぬき市にあるんですが、地図で見てもわかる通り、結構内陸側なんですね。

今回の訪問は、博物館の本の取材で全国を回っている際に寄ってみた感じになるんですが、、神奈川県に住んでいる私からすると、そうそう来れる場所ではないっすね(;・∀・)

そもそも、四国渡るのは時間も金もかかるから本当にハードルが高い・・

んで、その博物館の建物がこちら!!

明らかに学校の建物を利用したと思われる建物なんですけどね、、廃校になった学校の建物を利用して博物館にしましたって感じでしょうか??

いずれにせよ、中に入ってみましょうか!!

中に入ると、、、

こりゃすげぇわ。。恐らく大抵の方は天体望遠鏡自体そんなに見る機会がないと思うんですが、こんだけたくさんの望遠鏡をいっぺんに見ることはそうそうないんじゃないっすかね。

受付を済ませて館内に入ったわけですが、ここは何名かのボランティアスタッフの方が常駐しているので、館内を説明していただきながら案内してくれるんですよ!!

ということで、ちょっとした望遠鏡の雑学を学びながら、日本でここだけにしかない天体望遠鏡の博物館を案内しますね~~(*´▽`*)

望遠鏡には二種類あるんだってよ!

館内にはこれだけたくさんの望遠鏡があるわけですが、上の写真に写っているような大型の望遠鏡は、天文台や学校から寄贈していただいたんだそうです。

そうそう、昔は理科教育の一環として、中学校や高校に望遠鏡を備える政策を文部科学省が進めていたんですってね。そんで校舎を建て替えることを機に望遠鏡を手放すとかそういったケースが相次いだんだそうです。

そういった機会に寄贈していただいたとのこと。

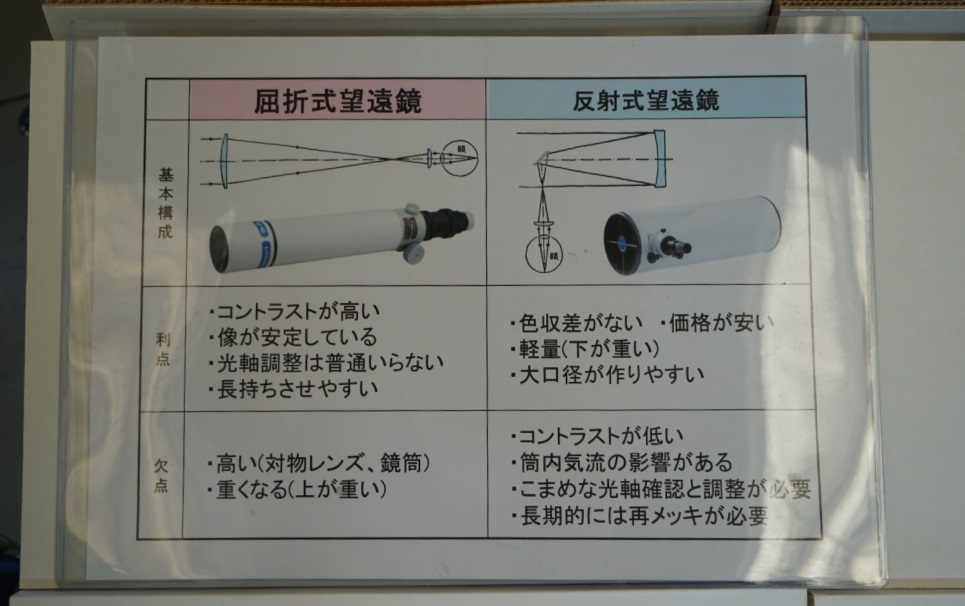

望遠鏡を学んでいくにあたって、まず抑えておきたいのは、天体望遠鏡には二種類あるって点っす!

それが、「屈折式望遠鏡」と「反射式望遠鏡」。

館内にその二つの望遠鏡に関する簡単な説明書きがあったので写真に撮りましたが、屈折式は凸レンズから入った光を屈折させた後に接眼レンズを通して確認する一方、反射式は筒に入ってきた光を一旦反射させるみたいっすね!

カメラの原理と同じで、口径が大きいほど光を集めてより多くの星を観察することができるため、そういった点は反射式の方が優れているものの、対象物に対して焦点を合わせやすいなどの点については、屈折式の方が優れているようです!

館内にはそのどっちも展示されていて、こっちが屈折式望遠鏡になります。望遠鏡の筒が長いっすよね。

この屈折式望遠鏡では、レンズの口径の大きさが限られるという特徴があります。。それは、筒の先端に付けられている対物レンズ(凸レンズ)の作れる大きさに限界があるためなんだとか。

もっと大きなレンズ作ってより長い望遠鏡にすれば、反射式にも負けないくらい光を取り込めると思うかもしれないっすけど、そうはいかないんですって。。

んで、こっちにひたすら並べられているのは反射式望遠鏡っすな!

先ほどの屈折式に比べて、望遠鏡の長さが短く筒の直径が大きいことがお分かりいただけるでしょうか。これは、さっき述べたように光を一旦折り返す形で反射させるために、そこまで筒の長さが必要ないってことっす!

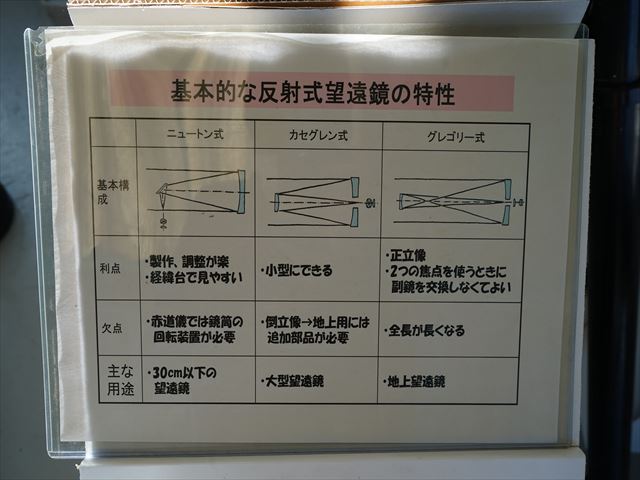

さらに、反射式に関していえば三種類あるんですってね!

真ん中の「カセグレン式」は、筒の長さをそこまで長くしなくても焦点距離を稼ぐことができるように筒の中でもう一回光を折り返しているようですね。

という感じで、天体望遠鏡の超簡単なベースとしてはこのくらい知っておけばいいんじゃないっすかね(;・∀・)

まぁ私もここに来て初めて勉強したくらいなので、あんまり大量に情報詰め込みすぎてもパンクしちゃいますからね。。このくらいで良いっしょ(笑)

元小学校の建物に500台集めた!

ということで軽く天体望遠鏡について学んだところで、この博物館の背景に関してもスタッフの方に聞いてみました!

この博物館が開館したのは2016(平成28)年のこと。元々は、この博物館を運営している一般社団法人の理事長が、子供のころから望遠鏡が好きで、個人的に不要となった望遠鏡を集めていたんだそうです。

そんな最中、この小学校が廃校になるとのことで、この建物に集めた望遠鏡を保管させていただいたことが今に繋がっているとのことっす。

なので、館内はこんな感じで懐かしい空間なんすよ。

こことか、教室そのものですしww

歴史の年表なんかもそのまま残されておりましたよ。

あ~こういうのも懐かしいっすね!

ひらがな多いなww

しかし、圧巻の光景だわ・・

そんで館内に保管されている望遠鏡の数は、厳密に数えているわけではないが、500台くらいはあるとのこと。

先ほどは「大型の屈折式望遠鏡や反射式望遠鏡が天文台や学校から寄贈していただいた」と書きましたが、上の写真の先ほどに比べたら小型な望遠鏡に関しては個人からの寄贈とのこと。

そう、この博物館にある望遠鏡は基本寄贈によるものなんすね!

使っていたご主人が亡くなったからとか、子供が使っていたけど大きくなってもう使わなくなったからみたいなケースが多いんですって。寄贈は基本断らないとのこともあり、同じようなものが結構たくさん集まったりもしてるようです(笑)

やたらと寄贈されるわけですが、ここの博物館の方針としては、寄贈された望遠鏡はスタッフの方が手を加えて今でも実際に使用できるようにしているんだそうです!!

なるほどな、ただ並べているだけってわけではないのか!

そしてここは一般社団法人が運営しているわけですが、博物館の運営にはやっぱりお金がかかるわけですよ。そんで、入館料だけですべてを賄えているわけではなく、ここではメーカーのNicon、地元の地銀や証券会社などがスポンサーとなってくれているんですって。

そんな天体望遠鏡博物館ですが、ここに来るお客さんは望遠鏡にめっちゃ詳しい方がいれば、お遍路の方も来ることがあるようです。

というのも、この博物館から割と近い場所には四国八十八か所の八十八番札所である大窪寺があるから。博物館の目の前にはこうしたお遍路さんの休憩所もありましたからね!

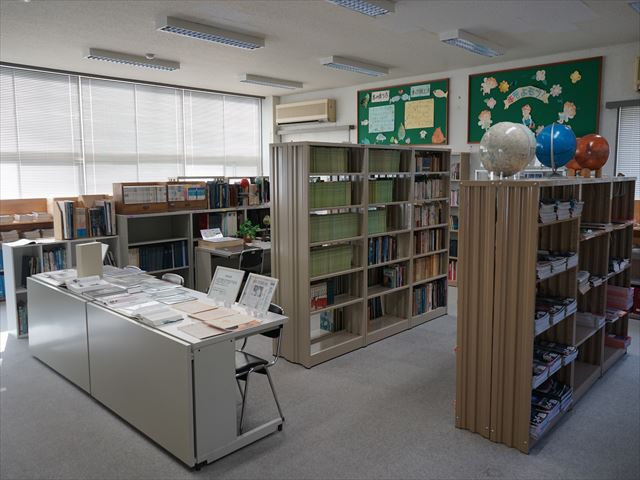

という感じで、基本的にはすんごい数の望遠鏡が展示されているわけですが、それ以外には天文関連の資料も豊富でしてですね、、三階にあるこちらの資料室には天文雑誌とかそういったものがたっくさん収蔵されておりましたよん!!

はい、では一旦ここでページを区切ることにしますかね。

次のページでも、引き続き館内を紹介していきますよーー!